Schede

A partire dalla metà del XVIII secolo si era venuta consolidando in tutta Europa una mentalità culturale favorevole alla soppressione delle congregazioni religiose e all’incameramento dei loro beni: la Rivoluzione Francese poi, esasperando il laicismo dei philosophes, vedeva nei religiosi dei nemici: essi infatti non soltanto erano per lo più sostenitori della monarchia, ma lo stesso abito che portavano era segno di una disuguaglianza, cioè di un privilegio che doveva essere abolito; l’essere membri di una comunità non poteva che essere sentito in contrasto con uno Stato che riconosceva soltanto i diritti dell’individuo, aboliva le corporazioni e limitava pesantemente il diritto di associazione; anche i voti religiosi che i religiosi avevano professato venivano considerati come una violazione dei diritti personali.

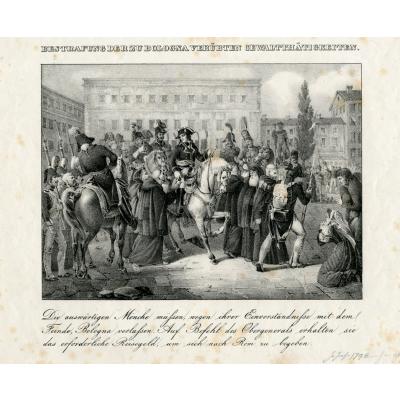

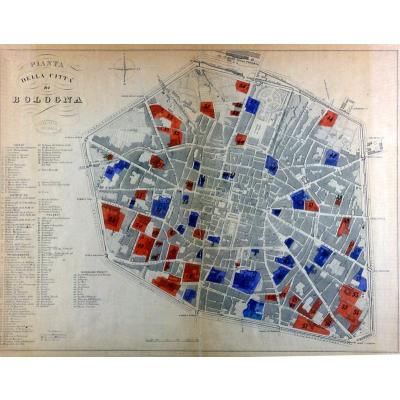

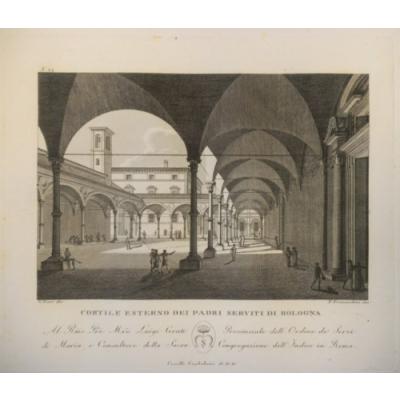

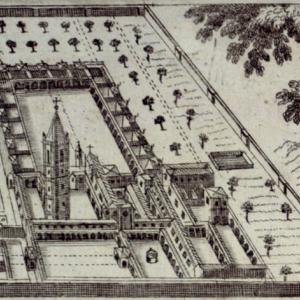

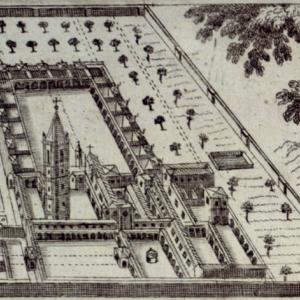

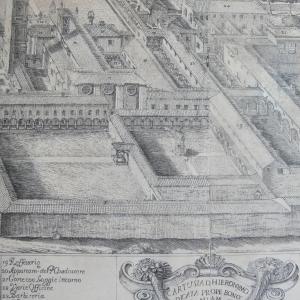

D’altra parte, dietro la soppressione degli ordini religiosi stavano anche motivazioni di carattere economico, maturate nei decenni precedenti, che la Rivoluzione portò a un punto di rottura: la politica dei sovrani illuminati e i nuovi compiti assegnati allo Stato richiedevano infatti maggiori disponibilità finanziarie e gran parte delle tensioni innescate dalla crisi delle società d’ancien régime si erano infine scaricate sulla consistenza e sul peso economico e sociale dei beni della Chiesa. A questa dinamica non poteva essere estranea Bologna, una città che, con poco più di 70.000 abitanti, contava una settantina fra conventi e monasteri, spesso assai provvisti di beni temporali, con un migliaio di frati e monaci, altrettanti sacerdoti e più di 600 monache professe. Così il 27 dicembre 1796, appena sei mesi dopo l’ingresso del generale Bonaparte a Bologna, il Senato cittadino ordinava di sopprimere tutti i monasteri con meno di 15 individui bolognesi; inoltre ogni ordine religioso poteva avere in città un solo monastero; venne infine data facoltà al Senato di sopprimere o riunire i monasteri femminili, che furono anche obbligati a porre all’asta i loro beni. Ai religiosi bolognesi dei monasteri soppressi venne data una pensione (per altro pagata utilizzando i beni ecclesiastici), mentre quelli “forestieri” vennero semplicemente cacciati dalla città. In base a questa legislazione, tra 1796 e 1799 furono soppressi oltre 40 istituti religiosi. L’8 giugno 1805 un altro decreto soppresse i conventi con meno di 24 individui, imponendo altresì il numero chiuso di conventi e di religiosi in tutto il territorio del Regno: in città rimasero aperti 12 conventi, spesso costretti ad ospitare altre comunità religiose.

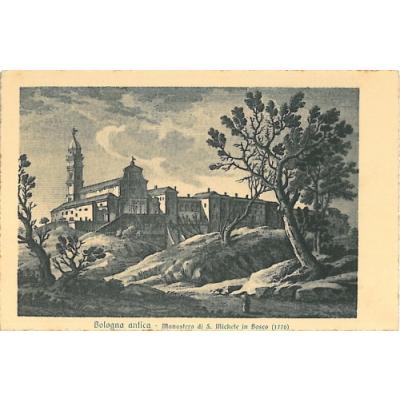

Infine, con decreto del 25 aprile 1810, Napoleone soppresse tutti gli “stabilimenti, corporazioni, congregazioni, communità ed associazioni ecclesiastiche di qualunque natura e denominazione” eccettuate le suore di carità e poche altre congregazioni aventi finalità educative e vietò a chiunque “di vestir l’abito di veruno ordine religioso”. L’azione contro monasteri e conventi non risparmiò neppure le parrocchie cittadine: con decreto del 22 giugno 1805, infatti esse furono ridotte da più di 40 a 18. Più della metà degli immobili confiscati venne venduto ai privati per risanare la finanza pubblica: da questo punto di vista, tuttavia, l’operazione si risolse in un insuccesso relativo: le compere non furono molte, i prezzi di vendita furono inevitabilmente bassi per l’improvvisa abbondanza di offerta rispetto alla domanda e in aggiunta vennero accordate ai compratori notevoli dilazioni nei pagamenti. Le soppressioni ecclesiastiche andarono insomma a beneficio esclusivo di alcuni privati, che accumularono risorse ingenti. Il rimanente fu destinato ad ospitare edifici pubblici quali carceri, ospedali, istituti di assistenza, caserme; nell’area del convento di San Girolamo venne costituito il Cimitero cittadino, mentre i locali del convento di Sant’Ignazio servirono per l’Accademia di Belle Arti e la Pinacoteca. La restaurazione pontificia non comportò un ritorno allo stato di cose precedenti la rivoluzione. Molti degli ordini religiosi principali vennero reintegrati e diverse chiese che erano state sconsacrate furono restaurate e riaperte al culto, ma al tempo stesso fu sancita la legittimità delle proprietà acquisite nel periodo napoleonico. Nel 1859, con la fine del governo pontificio, la legislazione ecclesiastica del Regno di Sardegna si estese anche all’Emilia.

Qualche anno dopo, con legge del 7 luglio 1866, vennero soppressi tutti gli ordini religiosi e i loro beni immobili vennero destinati alle amministrazioni locali. A Bologna, la soppressione riguardò 18 conventi ma, dal momento che era in corso la terza Guerra di Indipendenza e gran parte dei locali era a disposizione dell’esercito, le amministrazioni comunali e provinciali per entrare in possesso degli immobili a loro destinati dovettero avviare col demanio militare trattative laboriose, raggiungendo infine risultati non soddisfacenti rispetto alle attese. Nonostante la legge prevedesse un trattamento particolare per gli edifici di culto, anche questi furono colpiti, sebbene in misura diversa: la chiesa di San Francesco, ad esempio, venne adibita ad uso militare un ventennio, mentre il portico antistante quella di San Domenico venne abbattuto in spregio ai “frati dell’Inquisizione”. Soltanto nei decenni successivi una serie di restauri avrebbe riportato quegli edifici all’antico splendore.

Otello Sangiorgi