Schede

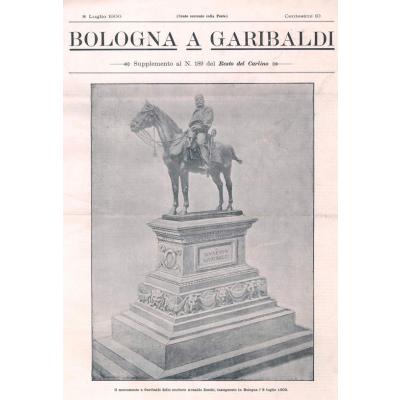

La morte del Generale Garibaldi, avvenuta il 2 giugno 1882, provocò lungo tutta la penisola un furore monumentalistico del tutto inusuale per l'Italia: sin dai giorni immediatamente successivi Municipi, associazioni, Società di mutuo Soccorso, gruppi di cittadini, fecero a gara nel proporre l'erezione di monumenti o lapidi a lui dedicati, e nel raccogliere fondi per la realizzazione di tali progetti. I primi monumenti sorsero già nell'anno successivo (sembra che il primo venisse eretto a Iseo l'11 novembre 1883, ma più di una cittadina italiana rivendica tale primato; tra queste Cesenatico, che inaugurò nel 1885 l'opera di Tullo Golfarelli). Bologna, come sempre, pensò per tempo ma realizzò dopo tanti anni. Il monumento bolognese venne infatti proposto già il 3 luglio dello stesso 1882, ad appena un mese dalla morte del Generale, nel corso di una grande manifestazione commemorativa tenuta di fronte a migliaia di persone, nella quale parlarono Aurelio Saffi e Giuseppe Ceneri. Francesco Pais, giornalista ed ex volontario garibaldino, in quel tempo attivo a Bologna, gettò la prima idea del monumento: «L'Italia – disse – ha un grande dovere da compiere: in ogni città dovrà sorgere un monumento onde si sappia che l'Italia, chiamata terra dei morti, piange la perdita di un uomo che vale migliaia di vivi!» (Bologna a Garibaldi, suppl. al n. 189 del «Resto del Carlino», 8 luglio 1900).

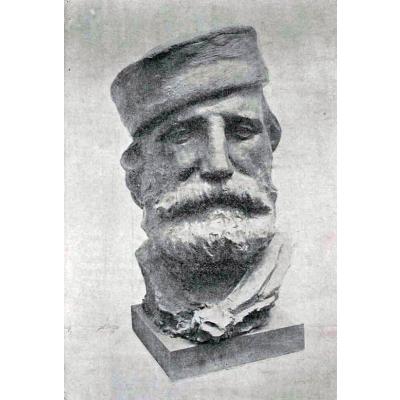

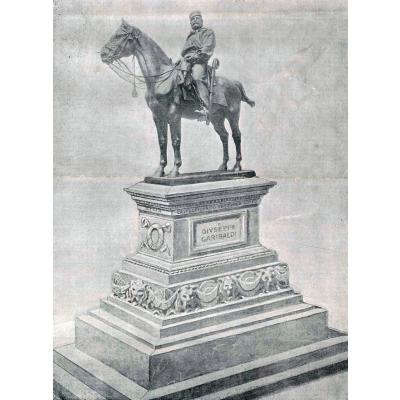

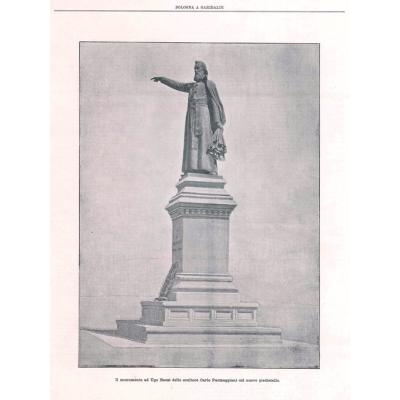

Il Consiglio comunale deliberò, su proposta del sindaco Tacconi, di concorrere con 40.000 lire alla raccolta di fondi per il monumento in Bologna, e pochi giorni dopo analoga decisione venne presa dalla Giunta provinciale; venne anche aperta una sottoscrizione popolare. La Società Operaia, come avvenne anche altrove, deliberò sì una raccolta di fondi, ma da devolvere ad un'opera di pubblica utilità per il bene del popolo, da intitolarsi a nome dell'Eroe (nella fattispecie, non dunque un'opera scultorea ma l'apertura di un bagno popolare) convinta che ciò rispondesse agli ideali del grande scomparso. Nel 1894 i sodalizi di reduci decisero invece di tornare all'idea del monumento, deliberando in due occasioni in questo senso. Venne istituito un Comitato generale per il monumento, ed un Comitato esecutivo, che stavolta non perse tempo. Venne bandito un concorso fra gli artisti italiani, per un monumento equestre in bronzo di almeno 9 metri di altezza, per una somma di 60.000 lire. Al concorso parteciparono i più grandi artisti italiani del tempo, tra cui i bolognesi Carlo Monari, Pietro Veronesi, Arturo Orsoni, Arturo Colombarini, Ettore Sabbioni, Alfredo Neri, e poi Tullo Golfarelli, Alessandro Massarenti, Ettore Sclavi ed altri ancora. Vinse il concorso il fiorentino Arnaldo Zocchi, il cui progetto venne così commentato dal critico d'arte del «Resto del Carlino»: «Opera sana ed equilibrata […]; in esso il piedistallo si intona mirabilmente col gruppo equestre. Questo è largamente e sapientemente modellato, il cavallo è pregevolissimo per proporzioni e per ampia e profonda conoscenza anatomica; il cavaliere è addirittura superbo! Sotto quelle vesti piegate magistralmente palpita il corpo; Garibaldi è fermo in arcione, sicuro come un cavaliere delle Pampas […]». L'opera venne completata nel tempo previsto, e fusa dalla fonderia Bruno a Roma.

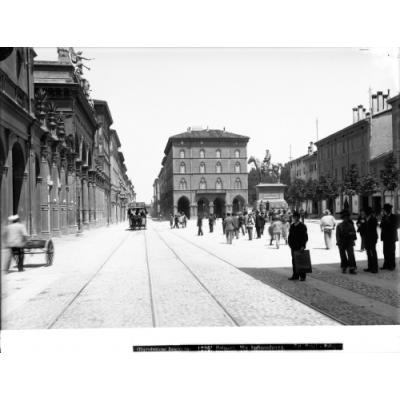

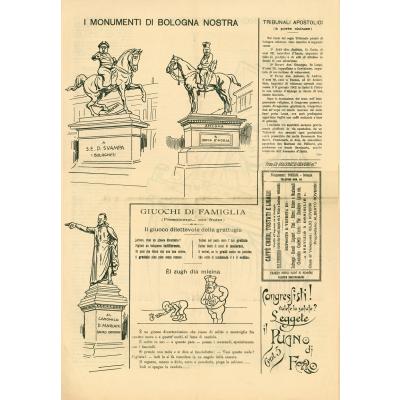

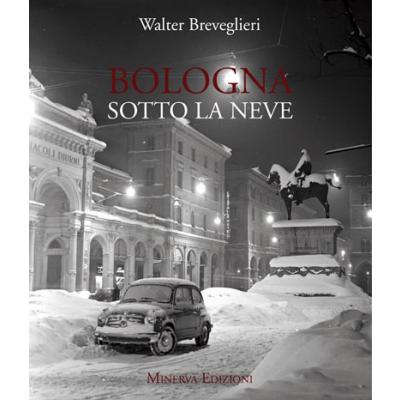

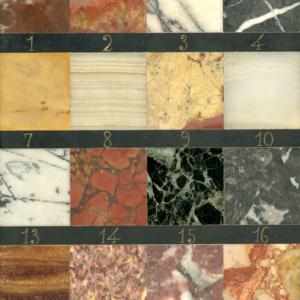

Intanto erano cominciate le discussioni sul dove collocare il monumento: l'iniziale proposta di piazza XX settembre fu cassata sia dallo scultore che dalla giuria, che la ritennero non opportuna, soprattutto per le condizioni di luce sfavorevole di cui avrebbe goduto. Si pensò anche alla scalea della Montagnola (dove pochi anni dopo venne collocato il monumento al Popolano) e alla piazza del Nettuno. Alla fine si optò per l'attuale sistemazione, che però costrinse al trasloco il povero Ugo Bassi, che lì albergava! Come nota di colore, ricordiamo che tutto questo trambusto per la collocazione del monumento ispirò al commediografo e poeta Alfredo Testoni un'operetta comica, ancora rappresentata sui palcoscenici felsinei dalle locali compagnie dialettali, dall'emblematico titolo In dov's mett Garibaldi. La realizzazione del basamento, in granito di Baveno, venne affidata alla ditta di marmisti bolognesi Davide Venturi. L'inaugurazione ebbe infine luogo il 7 luglio 1900, con grande partecipazione di autorità, di associazioni reducistiche e mutualistiche, di partiti di Bologna e dell'Emilia-Romagna, e soprattutto di popolo. Il lungo corteo sfilò da via Castelfidardo per via D'Azeglio, via Barberia, piazza Malpighi, via Ugo Bassi (ove si depose una corona al monumento del barnabita, appena lì collocato) ed infine via Indipendenza fino allo spiazzo prospiciente l'Arena del Sole, al monumento a Garibaldi. Le bande suonarono costantemente, in particolare l'inno di Garibaldi. Il professore Dioscoride Vitali, ex garibaldino, tenne il discorso ufficiale («Il Resto del Carlino», 8 luglio 1900).

Testo tratto da: M. Gavelli, Monumento a Giuseppe Garibaldi in O. Piraccini, Monumenti tricolori. Sculture celebrative e lapidi commemorative del Risorgimento in Emilia e Romagna, Bologna, Editrice Compositori 2012, pp. 25-27. Trascrizione a cura di Andrea Spicciarelli.