Schede

Le simbologie illustrate in questo dizionario rappresentano, sotto un certo punto di vista, una particolare declinazione del rapporto della cultura ottocentesca con l’antichità classica e la tradizione giudaico-cristiana che si viene a cristallizzare su un supporto particolare: la tomba.

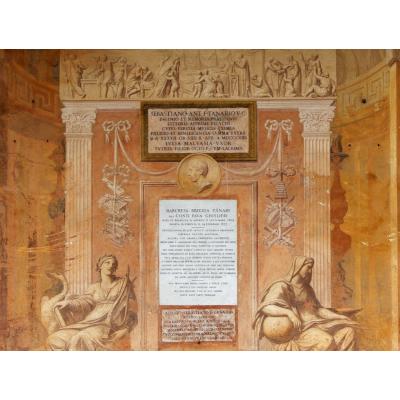

Quest’ultima non è solo il riflesso della memoria privata e familiare in cui giacciono “i resti di umanità” di cui si vuole conservare il ricordo, ma è un condensato di significati, un contenitore grazie al quale il defunto continua ad avere una vita sociale attraverso il ricordo. La tomba è il luogo di una duplice soglia. Essa segna il passaggio tra il mondo terreno e un mondo altro, un aldilà più o meno strutturato, dominato dal nulla, dalla luce divina, dove regna la vita eterna o l’eterna dannazione, popolato di spettri, di angeli, di persone amate, etc. Ma la tomba è anche luogo di soglia tra passato e presente che assorbe cultura e “discorsi” non solo individuali, ma anche di una collettività ristretta, come la famiglia o l’organizzazione professionale, fino ad includere tutta la società, la quale spesso affida proprio al monumento funebre il compito di svolgere un discorso su se stessa e su quel sistema di valori in cui si riconosce e sul quale si struttura. I cimiteri, particolarmente quelli ottocenteschi, racchiudono una fitta vegetazione di segni, di varietà epigrafiche e morfologiche che raccontano e che danno voce ai defunti. Attraverso il monumento, che fa da garante alla sopravvivenza dell’identità di un individuo o di un’intera famiglia, si ottiene “per se e i propri cari” più una condizione di a-mortalità che di immortalità. Per decenni queste tombe sono state estremamente loquaci, ricche di segni e di immagini, hanno raccontato le fortune, le virtù civili e familiari dei trapassati e i dolori e le speranze di chi è restato. Questa loquacità probabilmente potrebbe quantomeno stupire, far sorridere o anche scandalizzare molti nostri contemporanei abituati a tombe spesso mute, dove i morti non parlano, le immagini scompaiono assorbite in un’unica fotografia e le parole si contraggono in due date. Il cimitero, come già notava Jean-Didier Urbain, è una sorta di enorme biblioteca, dove si possono consultare le biografie di migliaia di persone, i loro alberi genealogici, cercare informazioni sulla storia economica, politica e culturale di una città o di una nazione, e sfogliare i volumi enciclopedici della loro storia dell’arte e del costume. I più antichi volumi di questa metaforica biblioteca, prodotti in gran parte dalla borghesia ottocentesca, sono corposi e ricchi di informazioni, i più recenti invece, frutto di una società che ha fatto della morte naturale un tabù, si riducono a dei singoli fogli in cui si trova spesso solo un cognome.

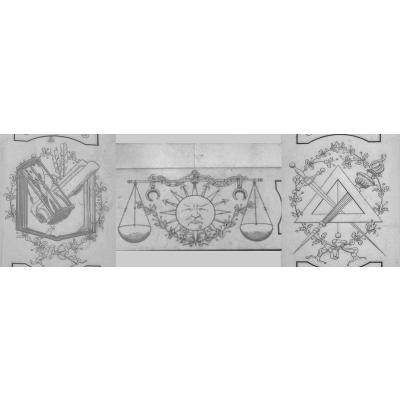

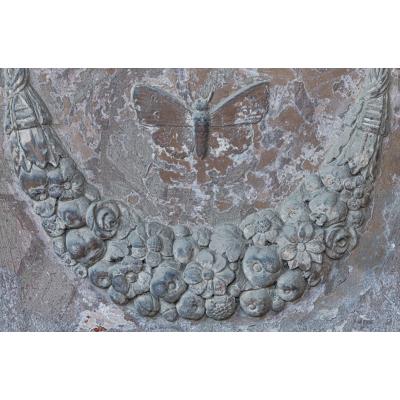

In molte di queste città ottocentesche dei morti, è anche spesso documentano il rapporto della società con l’arte e la cultura classiche ed “orientali”. Sotto molti aspetti, questo rapporto non è sempre diretto, ma è mediato da precedenti letture dell’antico come quella rinascimentale e neoclassica. Declinati in migliaia di statue, rilievi, particolari architettonici e pitture si ritrovano simboli, forme, iconografie e formule epigrafiche appartenenti alla cultura greco-romana, etrusca e all’antico Egitto che si giustappongono o si mescolano a quelli derivanti dalla tradizione giudaicocristiana. Quest’ultimi sembrano essere minoritari nei molti decenni che seguirono la costruzione dei primi cimiteri extra-moenia italiani, ad esclusione della croce, del crisma e dell’alfa-omega che sono impiegati più come “marchi” funerari che come simboli religiosi. Per oltre un secolo, le tombe sono popolate da un caleidoscopio di fiaccole rovesciate, piramidi, farfalle, fiori e capsule di papavero, lucertole, porte semi-aperte, sfere alate, civette, caducei, etc. Nell’Ottocento, la maggiore “conoscenza del passato”, quell’incessante “messa a fuoco dell’ antichità” di cui parla Salvatore Settis, dovuta alle scoperte archeologiche, ai nuovi studi antiquari, alla creazione di accademie e di collezioni pubbliche d’arte antica, non elimina totalmente quella mobilità di idee e di forme, quei fraintendimenti e quelle contaminazioni che attivano i meccanismi di persistenza e latenza, di sopravvivenza ed oblio caratteristici di ogni rapporto fecondo con un passato reinterpretato in funzione del presente. Questi apparati, sia fotografati in un determinato momento, sia visti nella loro evoluzione, non si presentano in un sistema organico, ordinato e monolitico, ma compongono una semiologia complessa che presenta stratificazioni diverse, alcune recenti e altre di origine molto antica. Per approfondire i singoli simboli funerari cliccare qui.

Gian Marco Vidor

Texto en español. La simbología funeraria del siglo XIX. Las simbologías ilustradas de este diccionario representan, desde un cierto punto de vista, una particular declinación de la relación entre la cultura del siglo XIX, la antigüedad clásica y la tradición judeocristiana que se centra en un soporte particular: la tumba.

Esta, no es sólo el reflejo de la memoria privada y familiar en la que yacen “los restos de humanidad” cuyo recuerdo se quiere conservar, sino que es además un condensado de significados, un contenedor gracias al que el difunto sigue teniendo una vida social a través del recuerdo. La tumba es el lugar de un doble umbral; ya que marca el paso entre el mundo terrenal y otro distinto, un más allá más o menos estructurado, dominado por la nada, por la luz divina, en el que reina la vida eterna o la condenación eterna, poblado de espectros, de ángeles, de personas amadas. Pero la tumba es también el lugar de límite umbral entre el pasado y el presente que absorbe cultura y "discursos" no sólo individuales, sino también de una colectividad restringida, como la familia o la organización profesional, hasta incluir toda la sociedad, la cual a menudo confía al monumento fúnebre la tarea de realizar un discurso sobre sí misma y sobre ese sistema de valores en el que se reconoce y sobre el que se estructura. Los cementerios, especialmente los del siglo XIX, contienen numerosos signos, de variedades epigráficas y morfológicas que narran y dan voz a los difuntos. A través del monumento, que garantiza la supervivencia de la identidad de un individuo o de una familia entera, se obtiene "para sí mismo y sus seres queridos" más una condición de a-mortalidad que de inmortalidad. Durante décadas estas tumbas han sido extremadamente comunicativas, ricas en signos e imágenes, han contado las fortunas, las virtudes civiles y familiares de los difuntos, y los dolores y las esperanzas de los que se han quedado. Esta locuacidad podría incluso sorprender, hacer sonreír o incluso escandalizar a muchos de nuestros contemporáneos acostumbrados a tumbas a menudo mudas, donde los muertos no hablan, las imágenes desaparecen plasmadas en una sola fotografía y las palabras se sintetizan en dos fechas. El cementerio, como ya señalaba Jean-Didier Urbain, es una especie de enorme biblioteca, donde se pueden consultar las biografías de miles de personas, sus árboles genealógicos, buscar información sobre la historia económica, política y cultural de una ciudad o de una nación y hojear los volúmenes enciclopédicos de su historia del arte y de sus costumbres. Los volúmenes más antiguos de esta metafórica biblioteca, producidos en gran parte por la burguesía del siglo XIX, son densos y ricos; mientras que los más recientes, fruto de una sociedad que ha hecho de la muerte natural un tabú, se reducen a hojas individuales en las que a menudo se encuentra solo un apellido. En muchas de estas ciudades del siglo XIX de los muertos, se documenta también a menudo la relación entre sociedad y arte y la cultura clásica y “oriental”. Bajo muchos aspectos, esta relación no siempre es directa, pero está influenciada por lecturas anteriores de lo antiguo como la del renacimiento y la neoclásica. Declinados en miles de estatuas, relieves, detalles arquitectónicos y pinturas se encuentran símbolos, formas, iconografías y fórmulas epigráficas pertenecientes a la cultura griega-romana, etrusca y al antiguo Egipto que se yuxtaponen o se mezclan con los que derivan de la tradición judaico cristiana. Estos últimos parecen ser minoritarios en los decenios posteriores a la construcción de los primeros cementerios extramuros italianos, con exclusión de la cruz, del crisma y del alfa-omega que se emplean más como "marcas" funerarias que como símbolos religiosos. Durante más de un siglo, las tumbas están pobladas por un caleidoscopio de antorchas invertidas, pirámides, mariposas, flores y cápsulas de amapola, lagartos, puertas semi-abiertas, bolas aladas, búhos, caduceos, etc. En el siglo XIX, el mayor "conocimiento del pasado", ese incesante "enfoque de la antigüedad" del que habla Salvatore Settis, debido a los descubrimientos arqueológicos, a los nuevos estudios anticuarios, a la creación de academias y de colecciones públicas de arte antiguo, no elimina totalmente esa movilidad de ideas y de formas, los malentendidos y las contaminaciones que activan los mecanismos de persistencia y latencia, de supervivencia y olvido característicos de toda relación fecunda con un pasado reinterpretado en función del presente. Estos aparatos, tanto fotografiados en un determinado momento como vistos en su evolución, no se presentan en un sistema orgánico, ordenado y monolítico, sino que componen una semiología compleja que presenta estratificaciones diversas, algunas recientes y otras de origen muy antiguo. (Traduzione a cura di Antonella Ventrici - nell'ambito del progetto di Alternanza scuola-lavoro 2020/21 con il Liceo Linguistico Boldrini di Bologna).