Scheda

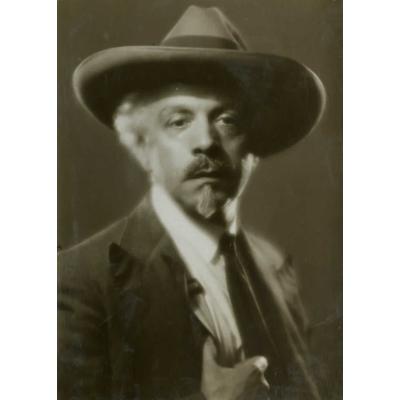

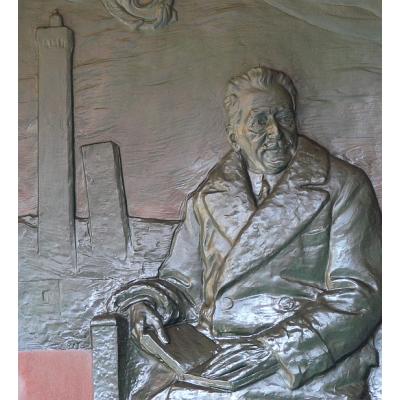

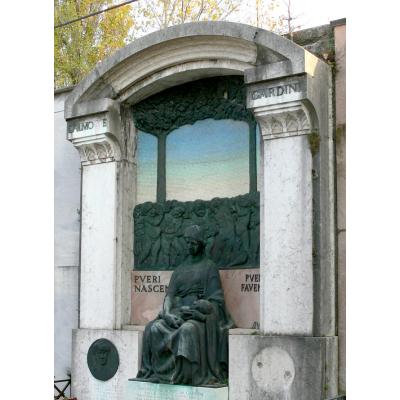

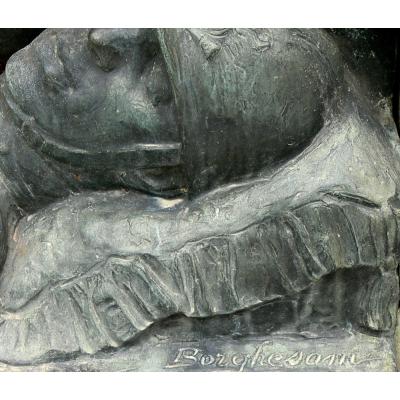

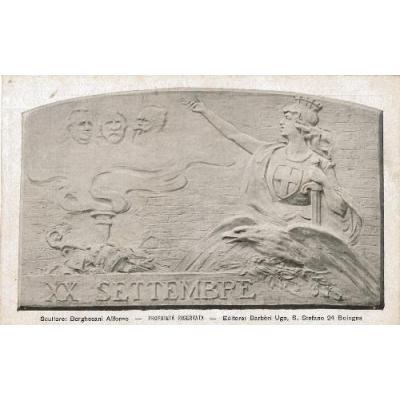

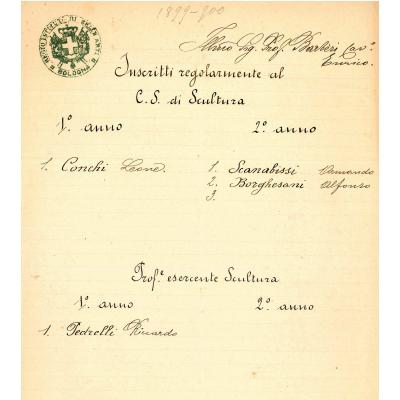

Alfonso Borghesani (Crevalcore, 1882 - Bologna, 1964), è scultore dalle eleganti capacità narrative esaltate da un uso pittorico del bronzo, evidente in opere quali i rilievi a Steno Torchi del 1923 e ad Alfredo Testoni del 1931 per la Certosa, in cui il linguaggio liberty viene affiancato e aggiornato da suggestioni déco e novecentiste, nonostante non venga mai superato. Nel cimitero cittadino esegue oltre 60 opere che spaziano dal piccolo ritratto al gruppo monumentale, dal marmo al bronzo.

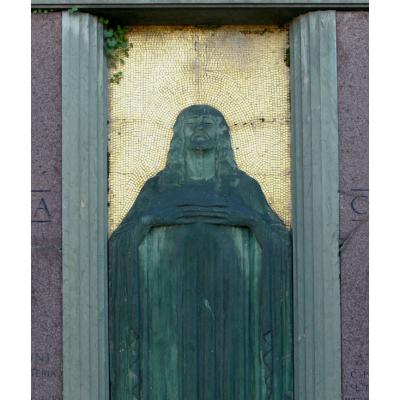

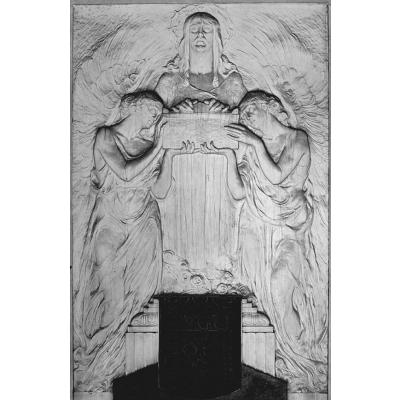

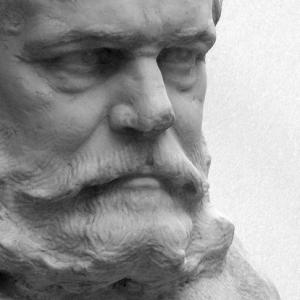

Il monumento per la sepoltura Bonora del 1921 in cui sono raffigurate le tre Marie dolenti sul corpo di Cristo morto presenta infatti influenze déco nella ripetitività delle figure femminili i cui panneggi sono modellati con una linea secca e asciutta. L’utilizzo cromatico dei materiali esibito in molte sue opere lascia spazio al candido marmo del rilievo per la tomba di Giuseppe Ruggi, celebre chirurgo bolognese (1925). Borghesani dando alla dura materia il senso della luce divina raffigura il Redentore tra due angeli. Ogni particolare dai fiori ai piedi di Cristo ai panneggi mossi e morbidi è pienamente inserito in un ormai tardo gusto liberty a cui l’artista rimane sempre fedele come documentano i lavori della fine degli anni Venti per le sepolture Dalmonte e Milani.

L’impostazione simmetrica e frontale assieme alle lineari pieghe della veste del Salvatore dimostrano però un’attenzione ai nuovi fermenti artistici ben evidenti nell’ultimo monumento firmato in Certosa nel 1942 per la famiglia Borsari, dove le due figure abbracciate che varcano la porta dell’Aldilà sono in perfetta linea con i richiami classicisti del linguaggio novecentista.

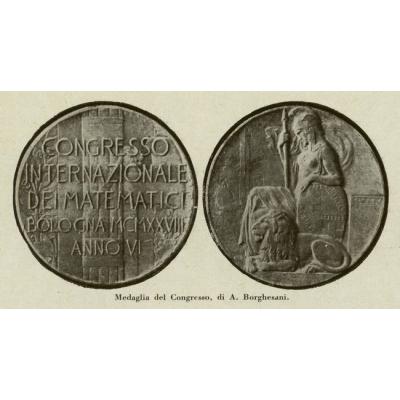

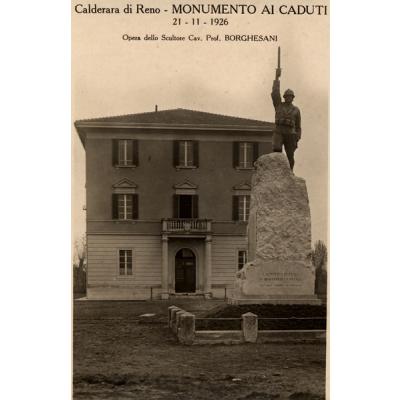

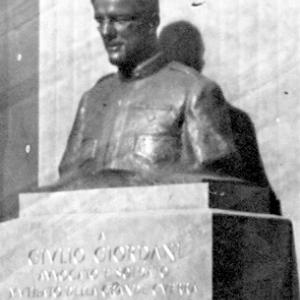

Artista tra i meno valorizzati e studiati, Borghesani lascia diverse opere in ambito cittadino tra le quali numerosissime sono le memorie poste nelle varie sedi universitarie di Bologna, i rilievi per casa Alberani in via Farini (1909), le targhe commemorative in bronzo dei funzionari postali caduti durante la Grande Guerra nell’atrio del palazzo delle Poste. Insieme ad altri artisti - Augusto Majani, Umberto Bonfiglioli, Antonio Nardi, Mario Sarto, Gigi Bignami - tra 1930 e 1931 diede il proprio contributo per la decorazione degli ambienti della Casa Lyda Borelli di Bologna. Completamente da indagare è la produzione di medaglie: sono però note quelle dedicate a Gugliemo Marconi (1926) e al Congresso internazionale di matematica (1928).

Per i cimiteri di Crevalcore e San Giovanni Persiceto esegue rispettivamente le sculture per le famiglie di Luigi Corsini e Giuseppe Zecchi.Ancor meno indagata è la sua attività al di fuori del territorio felsineo. Si segnalano quindi il pregevole bronzo rappresentante l'allegoria del lavoro per la cappella Boldrini nella Certosa di Ferrara; e la sognante decorazione nell'arcata dedicata alle famiglie Cavalli Badiali nel cimitero di Vignola.

Federica Fabbro, Roberto Martorelli

Gennaio 2013. Testo (aggiornato) tratto dalla pubblicazione: Buscaroli B., Martorelli R. (a cura di), Luce sulle tenebre: tesori preziosi e nascosti della Certosa di Bologna, catalogo della mostra, Bologna, Bononia University Press, 2010