Schede

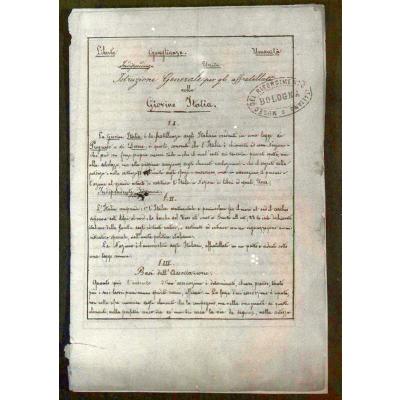

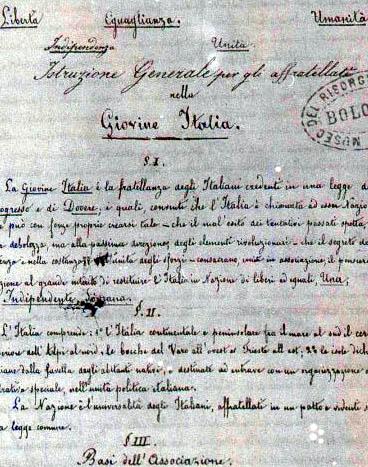

Fondata da Mazzini a Marsiglia nel 1831, la Giovine Italia si diffuse rapidamente soprattutto negli ambienti cittadini, tra gli universitari, i professionisti e gli intellettuali. Anche a Bologna fin dal gennaio 1832 vennero introdotti i primi opuscoli di propaganda dell’associazione che, in breve tempo, crebbe a tal punto “da assorbire ed accentrare sopra tutto collegandole insieme sotto una direzione unica gran parte delle società carbonare e non carbonare preesistenti, e da apparire in breve il centro dominante, quasi unico, di attività nel mondo dei cospiratori”.

Il metodo dell’insurrezione popolare sull’esempio delle guerrillas spagnole che Mazzini aveva additato per ottenere la libertà e l’unità d’Italia doveva dimostrarsi alla prova dei fatti velleitario, tuttavia la Giovine Italia svegliò immediatamente un’ondata di passione e di entusiasmo infinitamente superiore a quella fino ad allora suscitata dalle conventicole dei carbonari. Ai programma confusi e misteriosi delle vecchie società di impronta tardo illuministica e settecentesca essa contrapponeva un programma chiaro, la cui conoscenza non era riservata a pochi eletti, ma era oggetto di attiva propaganda; ad ideali genericamente cosmopoliti essa opponeva un patriottismo romanticamente appassionato e al tempo stesso non escludente; anche il rifiuto del collettivismo e di ogni forma di utopia comunista non andava disgiunto da una grande attenzione al riscatto morale ed economico dei ceti più disagiati. Per altro, la Giovine Italia non mantenne a lungo questa preminenza.

In seguito al fallimento della spedizione mazziniana di Savoia (1834), il Comitato di Bologna giunse a distaccarsi di fatto dalla direzione centrale, mentre negli stessi anni la Società degli Apofasimeni, fondata dal vecchio cospiratore Filippo Buonarroti, prima alleato e poi avversario di Mazzini, sembrò per qualche tempo guadagnare terreno in città con l’adesione di Giuseppe Galletti, Giuseppe Petroni, Cesare Guidicini e altri. Anche la Legione Italica, che il patriota modenese Nicola Fabrizi aveva fondato a Malta nel 1837 come una sorta di braccio armato della Giovine Italia, ma che ben presto era entrata in polemica con lo stesso Mazzini, trovò a Bologna un terreno fertile; così come ebbe adepti la Società dei Veri Italiani, società segreta più favorevole a Casa Savoia. L’aspro dibattito in corso tra le diverse posizioni, l’ingombrante presenza delle truppe austriache che fino al 1838 rimasero ad occupare militarmente la città di Bologna e le persecuzioni e gli arresti operati dalla polizia contribuirono a creare in quegli anni un clima di grande incertezza e fluidità, ma anche a fare nascere la persuasione che, per passare all’azione, fosse più che mai necessario unire tutte le forze cospirative.

Così nel 1840 ebbero luogo proprio a Bologna riunioni a cui parteciparono “quanti intendevano cospirare”: ex carbonari, mazziniani ed ex-mazziniani, rappresentanti della Romagna e delle Marche. Al tempo stesso, le fila della cospirazione si allargarono anche ai ceti popolari, fino ad includere esponenti della cosiddetta “canaglia”: facchini e contrabbandieri. Si giunse così al moto di Savigno: il 15 agosto 1843 un’ottantina di patrioti assalì una compagnia di carabinieri e volontari pontifici che si trovavano all’osteria di Savigno, un borgo della collina bolognese e, dopo averne uccisi alcuni, si dettero alla macchia per una decina di giorni, avvicinandosi a Bologna con l’intento di provocarvi una ribellione, e infine, vista l’inutilità dei loro sforzi e braccati dalle truppe pontificie, si sbandarono. Alcuni vennero catturati, altri riuscirono invece a passare il confine con il Granducato di Toscana, grazie anche all’aiuto di Anna Grassetti Zanardi, singolare figura di donna patriota che negli anni successivi avrebbe partecipato, insieme al marito Carlo, alla prima Guerra di Indipendenza, alla difesa di Roma e alle successive cospirazioni mazziniane, subendo arresti, processi e diversi anni di carcere.

Il moto, voluto da Nicola Fabrizi nonostante la ferma opposizione di Mazzini, fu realizzato da patrioti locali: alcuni ufficiali reduci dalle guerra spagnole ed esperti di guerriglia che avrebbero dovuto condurlo arrivarono in Italia troppo tardi. Il suo fallimento e il successivo processo, conclusosi l’anno dopo con ben sette condanne a morte e con altre pesanti pene, provocò una temporanea crisi del movimento cospirativo, favorendo al tempo stesso l’azione di una nuova generazione di liberali moderati, come Marco Minghetti e Carlo Berti Pichat, che già negli anni precedenti aveva dato segni di rinnovata vitalità, dalle conferenze agrarie (1840) alla fondazione del giornaletto “Il Felsineo” (1842). Questo mutato clima spiega in parte il successo riscosso del Primato morale e civile degli Italiani, apparso nel 1843. Ma tale popolarità crebbe ancora di più con l’elezione di Pio IX (16 giugno 1846), quando sembrò a tutti che le teorie neoguelfe ivi espresse da Vincenzo Gioberti potessero concretamente realizzarsi.

Otello Sangiorgi