Schede

Antropologia e ricerca etnografica nel secondo Ottocento | La storia dell’etnologia e di gran parte dell’antropologia fisica in Italia appare intrecciata all’espansione verso l’Africa del colonialismo liberale e dalla successiva colonizzazione del regime fascista. Non vanno tuttavia dimenticate le ricerche degli esploratori italiani nel Sud est Asiatico, tra cui in particolare quelle di Lamberto Loria che ho voluto ricordare in un mio recente saggio, e quelle effettuate in Sudamerica, che videro tra i principali protagonisti Paolo Mantegazza e Guido Boggiani. Dall’Ottocento fino alla guerra di Libia (1911) la conoscenza delle popolazioni africane si limitava alle sparute osservazioni di esploratori isolati, quali Giovanni Miani, Carlo Piaggia, Orazio Antinori, Antonio Cecchi, Gustavo Bianchi e dei missionari, primo fra tutti Guglielmo Massaia e Giuseppe Sapeto.

Tutte le relazioni dei primi esploratori italiani in Africa erano caratterizzate in primo luogo dal resoconto di vicende ed avventure sensazionali, fuori dal comune. Piaggia, permanendo tra i cannibali Niam-Niam (Azande) per diciotto mesi, racconta di essersi perduto nella foresta equatoriale e di aver mangiato carne umana senza saperlo. Piaggia, che fu un grande esploratore, non fu certo né un intellettuale né uno scienziato: scrisse a De Amicis per chiedergli di mettere in buon italiano le sue memorie. Anche Miani, che, come Piaggia, non disponeva della necessaria preparazione culturale, si mosse in terra africana quasi fosse impegnato in un continuo gioco d’azzardo, nella forsennata e ossessiva ricerca delle favoleggiate sorgenti del Nilo e del mitico territorio di Ophir menzionato nella Bibbia. Di Miani è nota la vicenda dei due bambini pigmei Akka, che giunsero in Italia quale ‘lascito’ del Leone bianco (così Miani era soprannominato dagli africani per via della sua lunga barba bianca) in un momento cruciale per gli studi antropologici italiani. Fu grazie all’interessamento dell’esploratore tedesco Georg Schweinfurth che fu possibile recuperare “qualche reliquia” dello sventurato Miani e questi due pigmei, che, come scrisse Cesare Correnti, «conduceva seco dal fondo dell’Africa, e che lui morto ricadevano nell’orfanezza della servitù, [e che] trovarono in Italia una provvidenza ospitale e il pietoso battesimo della civiltà». Nello stesso anno (1877) in cui arrivarono in Italia gli Akka di Miani, giunse a Trieste anche Saida, la fanciulla pigmea catturata in Africa ai confini del Sobat da Romolo Gessi, il Garibaldi d’Africa, e Pellegrino Matteucci (che fu il compagno di Gessi nell’esplorazione del Sudan) diede alle stampe nel 1877 un volumetto intitolato Gli Akka e le razze africane. Anche Gaetano Casati, un altro esploratore della corte di Manfredo Camperio, dopo dieci anni condotti avventurosamente in Equatoria, rientrando in Italia portò con sé sei africani e la figlia adottiva Amina. Come la intese Alexandre Chavannes, che forse per primo nel 1787-88 utilizzò il termine ‘etnologia’ per delineare lo studio della specie umana in quanto divisa in gruppi o nazioni, indipendentemente dal loro livello di civilizzazione, intorno al 1860 (attraverso l’opera di Adolf Bastian), l’etnologia comincia a configurarsi come studio dei soli popoli ‘primitivi’, con particolare attenzione ai ‘selvaggi’ extraeuropei. Questa linea si legò strettamente all’antropologia fisica: ad essa appartengono le attività e gli scritti di Mantegazza, Sergi, Loria, Lombroso, Giglioli ecc.

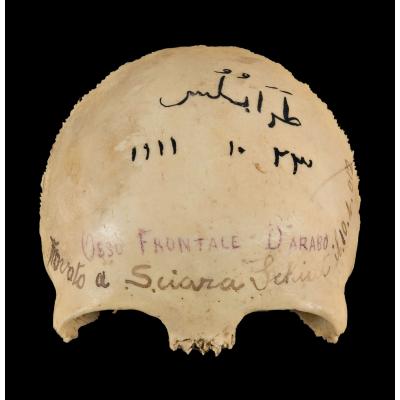

Un aspetto interessante che riguarda la storia dell’antropologia è il tema degli sviluppi del Darwinismo a Firenze. Paolo Mantegazza trasferì la sua attenzione verso i fenomeni tipicamente umani. Ogni elemento venne studiato e misurato per tracciare una visione positiva dell’uomo. Per l’antropologia di quegli anni diventa fondamentale il metodo comparativo. I pigmei, i negriti, gli Akka, gli abitanti della Polinesia, i fuegini e gli eschimesi vengono misurati in ogni modo. Presentando analogie con alcune famiglie di scimmie, apparirono come anelli di passaggio tra gli antropomorfi e la specie umana. Secondo Felice Tocco (1874) le razze pigmee dovevano essere anche le più antiche. Mantegazza fu inoltre in Italia uno dei primi cultori del c.d. “evoluzionismo antropologico” di Darwin. Secondo tale teoria, che escludeva l’ipotesi creazionistica, l’indagine sul mondo sociale avrebbe dovuto ricercare le cause oggettive dei comportamenti umani, in rapporto alle costrizioni imposte dall’ambiente e allo stadio evolutivo raggiunto dalla società. I popoli “primitivi”, secondo le concezioni dell’epoca, non erano più espressione, come durante l’Illuminismo, di un’umanità “ideale”, ma erano visti al contrario come stadi arretrati del processo evolutivo umano. L’etnologia, e in particolare lo studio dei territori extraeuropei, divenne pertanto necessaria per conoscere “gli anelli mancanti” dei passaggi verso il “progresso umano”. Particolare rilevanza assunsero gli studi craniologici, fino a diventare una vera e propria ossessione. Luigi Maria d’Albertis non andò molto per il sottile visitando i villaggi papua della Nuova Guinea, e non ebbe molto rispetto nemmeno dei defunti. Come notava Paolo Mantegazza in un suo scritto del 1875, «[…] il cranio è di certo la parte del nostro scheletro che serba più profonde le tracce dell’umanità, è la casa del nostro cervello, è la volta sotto cui si agitano le passioni e ferve il pensiero: molte razze oggi spente non ci hanno lasciato di loro che qualche cranio, e con esso possiam davvero rifare gran parte della loro storia». Vale la pena di sottolineare la numerosità dei reperti craniali raccolti in quegli anni dai nostri esploratori rispetto a reperti di scheletri completi, che era il riflesso dell’approccio allo studio delle popolazioni umane tipico della seconda metà dell’Ottocento.

Fu comunque lo stesso Mantegazza a sostenere che, in ogni caso, non si poteva e non si doveva ridurre l’antropologia agli studi di craniologia. E tantomeno era concepibile il dedurre dalla morfologia craniale aspetti legati alle caratteristiche intellettuali e ‘morali’ degli uomini, come invece andava predicando in quegli anni Cesare Lombroso con la sua Antropologia criminale, e che nel 1883 verrà espulso dalla Società Italiana di Antropologia ed Etnologia. A partire dall’Ottocento gli studiosi italiani di antropologia iniziarono a viaggiare e ad acquisire esperienze sul campo. Lamberto Loria fu uno dei primi a teorizzare la necessità di un’antropologia ed etnografia a servizio della politica coloniale. In un suo scritto, Loria prefigurava un tipo di indagine che poi, al di fuori dell’Italia, si dirà di antropologia applicata. Tra le figure forse più singolari e bizzarre dei primi esploratori-antropologhi italiani va ricordata anche quella di don Giovanni Beltrame, che pubblica a puntate un saggio di grammatica della lingua dei Dinka, parlata da una ventina di tribù dell’Africa centrale. Le sue memorie ‘romanzate’ hanno pretese scientifiche e, come d’uso in quell’epoca, vogliono portare un contributo alla conoscenza dei ‘negri’. Vengono ospitate sul Bollettino della Società Geografica Italiana. In uno dei suoi ‘saggi’ di dialogo con i Dinka, Beltrame riporterà il seguente esempio:

Domanda: «Come Iddio creò tutte le cose?».

Risposta: «Noi [negri] nol sappiamo; ma lo sanno i bianchi ai quali Iddio parlò».

Domanda: «Quando Dio creò gli uomini, li creò bianchi o negri?».

Risposta: «Iddio creò i bianchi in un luogo pulito e creò i negri in un luogo oscuro (sporco), e perciò noi siam negri».

Giudizi pervasi da razzismo e sguardi che discendono da un’indiscussa superiorità dell’uomo bianco li troviamo anche in Paolo Mantegazza, uno dei principali fondatori dell’antropologia italiana. Lo stesso studioso, che dopo poco avrebbe proclamato la discendenza di tutti i viventi da un solo Adamo e l’esistenza di un’universale fratellanza umana, nel suo Rio de la Plata (1867) descrisse gli indiani in modo impietoso, con parole e considerazioni che ricalcano quelle messe in campo dalla propaganda colonialista per dare un fondamento etico alla brutalità dell’oppressione dei popoli africani. Subito dopo, Paolo Mantegazza allarga addirittura il quadro, definendo il negro simpatica scimmia umanizzata. Erano gli anni in cui il pregiudizio razzista si intrecciava alla considerazione dei primitivi come nostri antenati, inferiori oggi ma capaci in futuro di ascendere alla civiltà grazie alla forza della legge evolutiva (magari indirizzata dal colonialismo). Purtroppo, vi furono anche altri scienziati della nascente antropologia italiana dell’Ottocento che rappresentarono teorie razziste. E’ il caso, ad esempio, di Enrico Hillyer Giglioli, nel descrivere le connotazioni fisiche di un Boscimano; dopo aver infatti sottolineato che «[…] aveva la vera fisionomia della piccola scimmia bleu di Cafreria (un Cercopithecus)», in un articolo pubblicato nel 1873 sull’Organo scientifico della Società italiana di Antropologia fondata da Paolo Mantegazza, concludeva che «[…] non vi era un solo tratto della sua figura che rivelasse la presenza di facoltà mentali, né altro che indicasse emozioni dello spirito di carattere superiore a quelle che l’uomo ha dalla sua natura puramente animale».

Veniamo ora al tema degli Akka e al volume di Matteucci. Ad esso egli dedicherà non solo il volume citato nel 1877 ma anche altri otto articoli, dei quali sette dal marzo al luglio sempre del 1877 sulla rivista Il Nuovo Alfiere, e l’ottavo sul numero due della rivista milanese L’Esploratore. Questi articoli furono scritti a Trieste, Verona e Bologna. Matteucci si recò infatti a visitare i due pigmei maschi a Verona, ospiti della famiglia Miniscalchi, e poi a Trieste per incontrare Saida, la bambina pigmea condotta in Italia da Romolo Gessi e che venne adottata dalla signorina Luisa Serravallo, a cui verrà dedicato il volume sugli Akka. A Trieste, Matteucci incontrò l’esploratore Burton, Camperio e Beltrame. Come noto, nel dicembre del 1873 giunse alla Società Geografica Italiana il telegramma dell’esploratore tedesco Georg Schweinfurth che dava notizia della morte di Giovanni Miani: si trattava del tragico epilogo della spedizione del corso superiore del Nilo che Miani aveva iniziato nel gennaio del 1871. Miani era partito, su incarico del governatore generale del Sudan (Djafer pascià) con una carovana del mercante Gattas. Gli agenti di tale mercante, anziché facilitare Miani, ne aumentarono i disagi e le difficoltà. Miani, che aveva già un’età avanzata e che fin dalla partenza da Khartum versava in precarie condizioni di salute, morì logorato dal viaggio estenuante sulla via del ritorno. Per ironia della sorte, arrivò a circa 100 chilometri dalle mitiche sorgenti del Nilo senza scoprirle. Morendo, incise un albero monumentale con le sue iniziali. Tra i ‘reperti’ naturalistici ed etnografici che Miani lasciò in eredità alla Società Geografica Italiana, vi erano «due uomini nani della tribù dei Tichi-tichi, razza particolare indigena locale, esistente nei circondari del Monbuto [Monbuttu] sul fiume Vele [Uele], ai quali [Miani] dette il nome di Thibeaut, ex console di Francia a Khartum, e all’altro Cher-Allà (Fortuna di Dio) è […], l’uno dell’età di circa 19 anni, dell’altezza di 88 centimetri; l’altro di anni 18, alto centimetri 78». Secondo le cronache dell’epoca, Tichi-tichi (o Tikki-tikki) sarebbe stato il soprannome dato dai Niam-Niam ai gruppi di pigmei che vivevano al margine del loro territorio. Nei successivi scritti, i pigmei di Miani verranno sempre menzionati col loro nome etnico di Akka. Stando a quanto riferito da Schweinfurth in una sua lettera del 13 dicembre 1873 inviata al segretario della Società Geografica Italiana, a seguito di debiti del Gattas verso il governo egiziano, gli erano state confiscate delle barche, e con esse anche gli scritti e le raccolte di Miani che finirono in un polveroso magazzino governativo. Sta di fatto che sopra queste barche sequestrate vi erano anche i due giovinetti Akka, che furono consegnati in una caserma e presentati come ‘schiavi importanti’. Schweinfurth, preoccupato che l’eredità di Miani andasse dispersa e per la sorte dei due pigmei, interessò il console generale italiano al Cairo De Martino, che intervenne prontamente. Alla fine, sia il materiale di Miani sia i due giovani Akka vennero messi a disposizione della Società Geografica Italiana: i due giovani pigmei vennero condotti in Italia dal prof. Paolo Panceri dell’Università di Napoli insieme ad un sergente nubiano, che aveva accompagnato Miani nel Monbuttu e fu testimone della morte dell’esploratore, e giunti in Italia vennero ospitati dal vicepresidente della Società Geografica Italiana, il conte Francesco Miniscalchi-Erizzo, in una villa di Peschiera nei pressi di Verona. Spettò inoltre a Manfredo Camperio raccogliere il materiale di Miani, che senza alcuna indicazione cronologica cercò di studiare e valorizzare.

I due giovani pigmei diventarono in seguito l’attrazione esotica del momento, e attirarono l’attenzione degli studiosi: tra essi, Richard Owen, Paolo Panceri e Emilio Cornalia li avevano già visitati durante la loro permanenza al Cairo, Felice Tocco a Roma e infine Paolo Mantegazza a Firenze. Questi ultimi rendono pubblica un’ampia relazione, affermando che essi appartenessero alla razza umana, anche se non negano una certa somiglianza con lo scimpanzè. Le due «bestiole» rivelano inoltre una certa ostinazione. Le note sui due giovani pigmei sono piene di imprecisioni. Owen sostiene che essi provengono dal sud dell’Abissinia, mentre in realtà appartenevano al territorio dei Niam-Niam (Azande) posto a ovest del Nilo Bianco. Il fiume non è il Garbon ma l’Uele. Sempre Owen annota un modello ‘singolare’ della razza umana, annotandone i particolari anatomici. Panceri e Cornalia scrivono ad Antinori, che all’epoca era anche il segretario della Società Geografica Italiana. Cornalia, inviando da Milano la sua missiva del 19 aprile 1874, dice di aver cercato invano di «far brillare un sorriso sul volto atteggiato a mestizia, mista a certa tal quale stupidità» dei due giovani pigmei. Mantegazza e Zanetti sottolineano invece alcune similitudini con gli antropomorfi. La fisionomia di Thibeaut viene paragonata a quella di uno scimpanzè, specie quando il giovane pigmeo sorride. Anche Beltrame ritenne che fosse necessaria una “tutela continua per conservare il beneficio dell’educazione che ricevono”.

Mentre nella dotta introduzione all’opera di Matteucci, Alfonso Rubbiani sottolinea la “bruttezza” dei due pigmei («non hanno la testa bionda, la carne dilicata e fina come i bimbi anglo-sassoni incontrati a Roma da Gregorio Magno») Matteucci ha invece un approccio diverso. Sostiene infatti che «[…] malgrado l’estrema diversità fisica e mentale delle varie razze degli uomini, resta luminosamente provato dagli anatomici che non vi sono tra esse differenze specifiche; l’Esquimese e l’Akka, il Caucasico ed il Negro non sono che varietà di una medesima razza». Il caso degli Akka diventa l’occasione per Matteucci per dissertare sulle razze umane in generale, e non solo su quelle africane. In più, egli sottolinea l’intelligenza “fenomenale”, formulando giudizi (spesso contraddittori) che non trovano riscontro nelle osservazioni degli altri antropologhi, e questo nell’intento, come ha osservato Sandra Puccini, di dimostrare l’identità psichica del genere umano: tesi che accomuna evoluzionismo e cristianesimo. In più, Matteucci immagina che questi “due poveri figli dell’Africa” possano un domani addirittura diventare una sorta di guide indigene per far avanzare, a nome dell’Italia, la colonizzazione del Continente nero. Su tale aspetto, è davvero interessante notare come Matteucci, in antitesi allo schieramento scientifico italiano che accoglie il darwinismo sia nella versione biologica che in quella sociale, proclami la sua diversità. Le sue convinzioni religiose lo portano ad essere ostile alle teorie evoluzioniste. Nel suo volume sugli Akka scrive, in particolare:

«[…] la grande famiglia nata dalla grande progenie di Cham ritornerà in grembo ai popoli civili; quella famiglia che già venti secoli or sono dettava leggi di civiltà al mondo; allora all’etnografia sarà svelato l’arcano segreto di tanti misteri che avvolgono più che l’origine, lo sviluppo di quei popoli; allora la mite parola di Cristo sarà divenuta la nota dominante dell’avvenire, allora, dove attualmente domina la più efferrata [sic] barbarie, sarà pace agli uomini di buona volontà».

L’ingenuo sforzo di Matteucci è in fondo quello di ricondurre le recenti scoperte antropologiche alla versione biblica dell’origine dell’uomo, il tutto sorretto dalla convinzione dell’identità psichica dell’intero genere umano che viene utilizzata per ribadire la discendenza dal primo padre Adamo di tutti gli esseri umani, e dare così anche un senso più “umano” a un colonialismo europeo che, al contrario, già mostrava il suo volto più violento e disumano.

Alessandro Pellegatta

settembre 2023