Schede

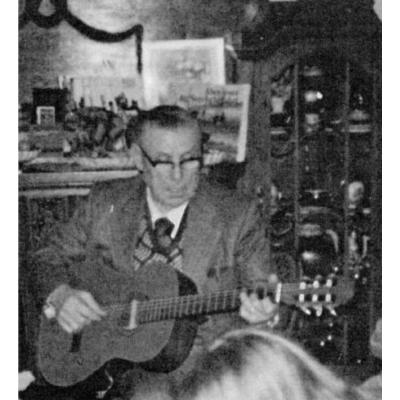

Mio padre spesso trascorreva il suo tempo libero in casa ad ascoltare buona musica o a cantare accompagnandosi col suono della chitarra. Con bella voce tenorile cantava un po’ di tutto: arie di opere liriche, brani di operette, canzoni melodiche, stornelli. Certe canzoni le interpretava con nostalgia, manifestando tutto il suo temperamento romantico: erano quelle che in gioventù, negli anni ‘20 e inizio anni ‘30, cantava nelle serenate al chiaro di luna sotto le finestre delle ragazze e naturalmente sotto quella di mia madre. Tutte melodicamente dolci esse esprimevano in modo poetico l’intenso desiderio dell’innamorato di avere la ragazza per sé.

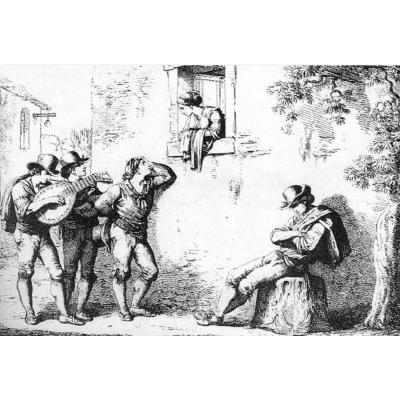

C’era un canto che mi affascinava: era quello di una stornellata d’amore in cui mio padre spesso improvvisava abbellimenti vocali, piccoli melismi che smorzava come in un’eco lontana. Ascoltandolo percepivo la magia di quelle notti cullate da canti delicati, velati di una sottile malinconia, e accarezzate dal suono di chitarre, mandolini e violini. Le parole esprimevano l’ardente amore dell’innamorato per la ragazza e il vivo desiderio del giovane di essere a sua volta amato: “Affacciati alla finestra / oh mia bella mora / vieni a veder chi t’ama / e chi t’adora /. Vieni a veder chi t’ama / e chi t’adora / affacciati alla finestra / oh mia bella mora /. Non mi mandar più baci / per la posta / ché per la strada perdono / il sapore / ché per la strada perdono / il sapore, / non mi mandar più baci / per la posta /.” Mio padre cantava spesso la prima parte della bellissima serenata “Ecco ridente in cielo...” dall’opera “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini, che in quelle notti lontane dedicava solamente a mia madre. Con una musica carezzevole e parole cortesi l’innamorato pregava l’amata di mostrarsi alla finestra per rendere meno crudele la freccia d’amore che lo feriva. Ogni tanto tra un canto e l’altro, commosso dai ricordi giovanili e immerso in un’atmosfera quasi surreale, mio padre esclamava: “Ah, che bi timp!” (Ah, che bei tempi!), dimenticando che, come raccontava in altri momenti, erano stati invece tempi tristi e duri per la fame che aveva sofferto e per la grande miseria allora diffusa.

Gli piaceva molto ricordare i momenti belli delle sue serenate, di quando nelle calde notti estive illuminate dalla luna, come era usanza, assieme a due amici si recava sotto le finestre delle ragazze e sotto quella di mia madre per cantare un messaggio d’amore o un corteggiamento gentile, pieno di sentimento. Lui cantava e suonava la chitarra, mentre i suoi amici suonavano uno il mandolino, l’altro il violino. Tutti e tre avevano un po’ di conoscenze musicali perché, quando erano liberi dal lavoro, andavano ad apprenderle nella Scuola di Musica gratuita annessa al Teatro Comunale allora esistente in paese. Per preparare insieme le canzoni si riunivano in un angolo del bar “al Cafè Grènd” o nella bottega del barbiere. Nell’arco di un’estate per eseguire le serenate uscivano dodici o tredici volte e le iniziavano prima di mezzanotte per finire verso l’alba. Oltre agli strumenti musicali portavano con loro qualcosa da bere e da mangiare durante una breve pausa, ma a volte erano invitati in casa dal padre stesso della ragazza per fare uno spuntino. Cercavano sempre di suonare e cantare la serenata in modo lento e piacevole, senza mai stonare e senza farla durare più di 15 o 20 minuti, per non disturbare il sonno di chi aveva lavorato tutto il giorno e per non ricevere proteste dalle finestre. Se la serenata era gradita, secondo l’usanza, la ragazza accendeva il lume della camera e a volte si mostrava alla finestra, facendo così palpitare d’immensa gioia il cuore dell’innamorato. In paese c’erano altri gruppetti di giovani che eseguivano belle serenate, ma qualche anno prima della guerra e dopo la guerra fino ai primi anni ‘50 c’era un gruppo che si distingueva. Era formato da Giovanni Vighi che suonava il mandolino, da Carlo Guerra detto “Bella Chioma” e da Guerrino Guerra detto “Guaratta” che entrambi suonavano la chitarra, da Gaetano Olivieri detto “Bivirina” che suonava il violino, e dal cantante Pietro Trippa chiamato da tutti “Ieto”.

Ieto era un giovane attraente che piaceva alle ragazze. Dicevano che era bello come un divo del cinema e che somigliava all’attore Montgomery Clift. Inoltre cantava con una grazia che seduceva tutti. Nelle notti in cui usciva con i suoi amici per fare le serenate, in tanti lo seguivano per ascoltare, a dovuta distanza, i suoi canti deliziosi e provare le belle emozioni che in quei tempi di miseria donavano tanto conforto all’anima. In uno scenario notturno reso fantastico dalla luce magica della luna e dal brillìo delle stelle, Ieto, sotto la finestra della ragazza, di solito iniziava la serenata cantando con garbo: “Finestra chiusa tu / perché non ti apri più / tu mi nascondi la mia passione / passione ardente d’amor”. Oppure: “Finestra io canto / ma non son contento / guardo a voi lassù / io canto per quella / dove la mia bella non si affaccia più”. Oppure: “Suona la mezzanotte / ma tutto tace / soltanto una chitarra resta in ascolto / io canto per colei / che amai una volta / io canto per colei / che amo ancor”. O così: “Mezzanotte / a chi dorme / e a chi veglia / a chi sospira / nell’ansia d’amar”. O invocando la luna: “Luna, luna in ciel, guarda gli amanti / e ogni amante, luna, / guarda te”.

Subito nell’aria si respirava tanto amore e tanta poesia. Il suo canto melodioso inebriava, rapiva l’animo e tutto diventava magico. In paese si diceva che le serenate di Ieto facevano vibrare il silenzio della notte tanto da richiamare lo splendore delle stelle a formare “un érc in zil” (un arco in cielo) come un arcobaleno, che proteggeva tutti nell’atmosfera suggestiva creata. Parecchi, quando di notte le udivano, si alzavano dal letto e si affacciavano alla finestra per godere la meraviglia. Verso l’alba, al termine dell’ultima serenata, “Bivirina” salutava ogni volta tutti i presenti suonando la “Czarda” di Monti. Ieto era apprezzato e molto amato dai compaesani. È morto giovane, a 40 anni, ma per i suoi ammalianti canti d’amore notturni a Medicina è entrato nella leggenda. Memorabile poi è la straordinaria delicatezza con cui interpretava la canzone “Venezia, la luna e tu”. Oltre alle belle serenate esistevano quelle eseguite male di proposito, che in dialetto medicinese erano chiamate “tamplè”. I ragazzi di età inferiore ai 20 anni che nei loro corteggiamenti incontravano ragazze superbe o che durante una festa paesana “i avevan ciapè un scud”, cioè avevano ricevuto un “no” ad un loro invito a ballare, si recavano di notte in gruppetto sotto le finestre di quelle “belle signorine altezzose” a fare fracasso con coperchi battuti uno contro l’altro, con un tegame colpito da un mestolo, con un bidone di latta percosso da un bastone. Dalle finestre arrivavano improperi, minacce, un getto d’acqua o di altro liquido, un lancio di qualche scarpa vecchia, ma loro fuggivano in fretta e contenti di essersi vendicati.

Le serenate, forse derivate dai canti degli antichi menestrelli che si rivolgevano sempre a una donna idealizzata dotata delle virtù muliebri più belle, a Medicina sono terminate a metà degli anni ‘50. Attualmente siamo nell’epoca della tecnologia. I giovani per comunicare tra loro non incontrano le difficoltà di un tempo, di quando si viveva in povertà senza telefono e auto, e di quando i costumi erano diversi. Oggi si inviano i messaggi tramite il cellulare e internet, ma i sentimenti d’amore penso siano gli stessi anche se espressi in altro modo.

Gabriella Grandi

Testo tratto da "Brodo di serpe - Miscellanea di cose medicinesi", Associazione Pro Loco Medicina, n. 14, ottobre 2016.