Schede

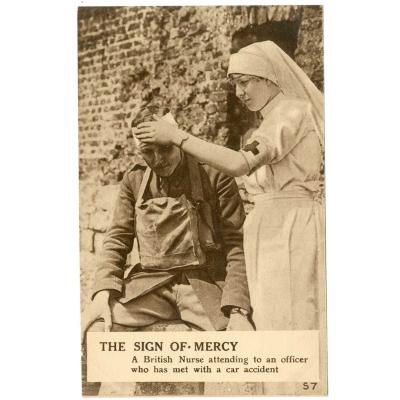

Prima ancora della nascita della Croce Rossa si era manifestata una certa sensibilità verso il problema dei feriti in guerra: Chamousset, intendente generale degli eserciti reali francesi (1761-1762), dopo una esperienza di guerra in Germania, si chiedeva se non fosse venuto il momento di stabilire fra le nazioni civili una convenzione per “considerare gli ospedali come templi dell’umanità, rispettati e protetti dal vincitore”. Il capo chirurgo della Grande Armèe napoleonica, Percy, voleva segnalare gli ospedali e le ambulanze “volanti” di sua invenzione con un segno distintivo perché venissero considerate neutrali. E ancora, il 28 aprile 1861 in un celebre discorso tenuto alla Accademia Pontaniana, Ferdinando Palasciano, primario chirurgo dell’Ospedale degli Incurabili di Napoli, affermò la inviolabilità dei feriti di guerra. Ben nota è inoltre la formazione di un corpo di infermiere volontarie organizzate per la prima volta da una ragazza inglese, Florence Nightingale, nella sanguinosa guerra di Crimea del 1854.

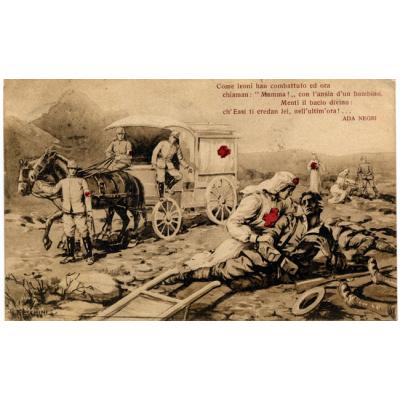

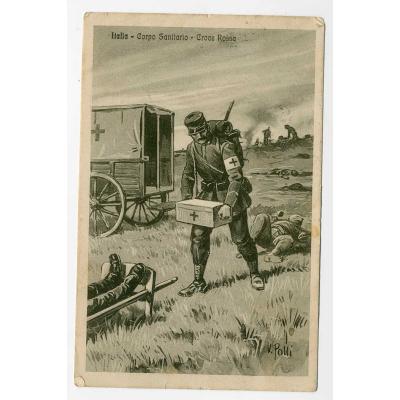

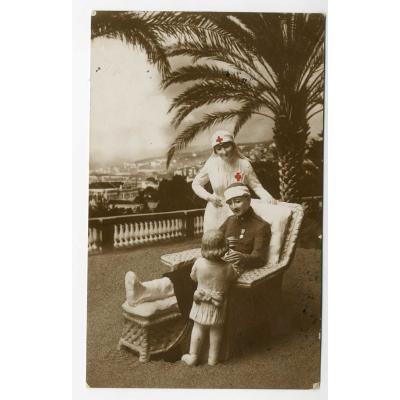

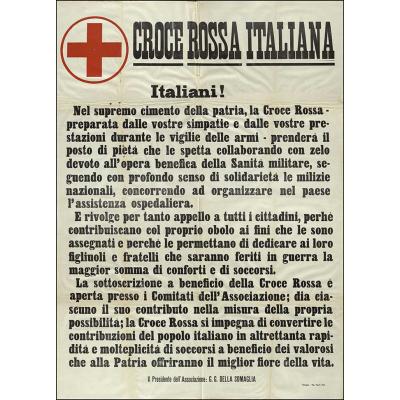

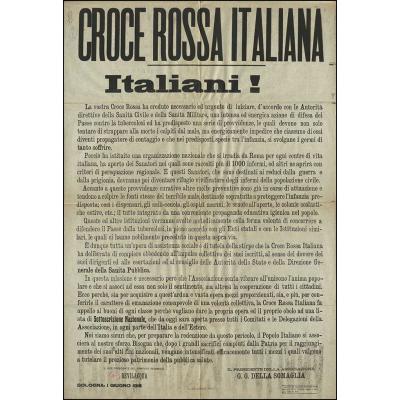

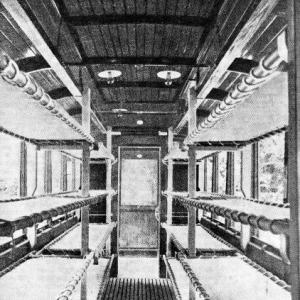

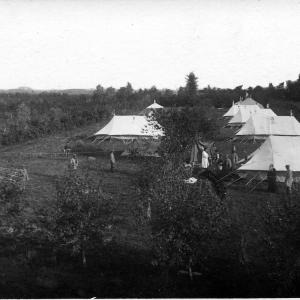

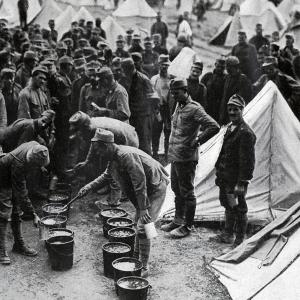

Henry Dunant commerciante ginevrino di ricca famiglia borghese e protestante si trovò, il 24 giugno 1859, a Solferino, sul campo di una delle più terribili e tragiche battaglie del nostro Risorgimento ed assistette al giungere di carrette cariche di feriti urlanti e morenti che riempirono le due chiese di Castiglione delle Stiviere adattate ad ospedale. Nella confusione del posto, tra lamenti, agonie e sofferenze indicibili, radunava intorno a sé uomini e donne volonterosi per dare un primo soccorso: procurava acqua, biancheria, fasce, organizzava mezzi di trasporto per assicurare le provviste, ritornava sul campo di battaglia per ricercare quei feriti non ancora raccolti. I feriti lo chiamavano “il signore bianco” per via del camice che indossava. Tornato a Ginevra, e scosso dall’esperienza vissuta, scrisse un libro rievocativo delle scene alle quali aveva assistito intitolato “Souvenir de Solferino”, che divenne un best seller. Ma Dunant si spinse oltre e, dopo vari sforzi, cercando e ottenendo l’aiuto di Napoleone III, del re di Sassonia, di Prussia e di membri influenti della corte inglese e grazie allo spirito organizzativo di un grande benefattore, Gustavo Moynier, al generale Guglielmo Dufour, e a due illustri medici, Teodoro Maunoir e Luigi Appia, prendeva il via, nel febbraio del 1863, il cosiddetto Comitato dei Cinque, che divenne poi il Comitato Internazionale e permanente dei soccorsi ai feriti militari. Infine il 22 agosto 1864 i delegati di undici paesi firmavano la Convenzione di Ginevra; come riconoscenza verso la Confederazione Svizzera si scelse come emblema una bandiera bianca con una Croce Rossa in mezzo, l’inverso della bandiera elvetica. La Croce Rossa italiana nacque a Milano col nome di Comitato Milanese dell’Associazione Italiana di Soccorso per militari feriti e malati in tempo di guerra. Nei 10 articoli del primo Regolamento si davano le norme per le ambulanze e gli ospedali militari, riconosciuti neutrali, come pure il personale infermieristico e civile in genere, per i feriti che vengono curati (a qualunque nazione appartengano) e rimandati nei loro paesi se ritenuti invalidi.

L’occasione di applicare tali regole non si fece attendere: guerra franco prussiana, guerre in Africa, nell’Oriente asiatico, in Cina, nel Basso Egitto, guerra serbo-bulgara del 1885, e poi via via tutti i conflitti mondiali fino alle tragedie civili come terremoti e alluvioni. Nel 1949, sempre a Ginevra, il diritto dei feriti e dei prigionieri veniva revisionato e migliorato e da allora le regole della Convenzione di Ginevra si accordano anche alle popolazioni civili: queste convenzioni impegnano ora 122 nazioni. Attualmente la Croce Rossa è un organismo complesso differenziato in tre grandi componenti: 1) il Comitato internazionale della Croce Rossa; 2) le 122 Società Nazionali di Croce Rossa; 3) la lega delle Società della Croce Rossa, che è presente in qualità di organizzazione non governativa nel Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

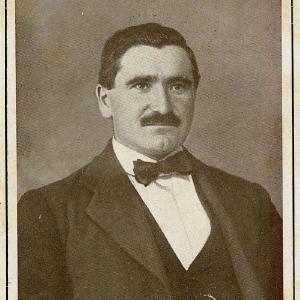

William Musiani