Schede

Monili e gioielli sono sempre esistiti: già in ritrovamenti prepaleolitici si sono trovati sassi levigati, ossicini, lische di pesce, denti e unghie di animali forati, che infilati in un cordone vegetale venivano portati al collo a significare la prestanza fisica di chi li aveva saputi conquistare. Per trovare tuttavia dei gioielli veri e propri, oggetti cioè in cui compare l’opera di un artefice indipendente dalla reperibilità di materiali naturali, bisogna arrivare all’età del bronzo, quando si scopre la tecnica di lavorazione dei metalli. Tra i metalli fu certamente l’oro, con la sua incorruttibilità e duttilità, unite alla difficile reperibilità, a meglio prestarsi per rappresentare questa sorta di protezione “autoritaria” della persona. Sulla storia del gioiello sono però già stati scritti trattati che esulano dalla mia competenza: storici e archeologi hanno potuto ricavare dai gioielli funerari, quelli di più facile reperibilità, notizie e informazioni altrimenti impossibili, ma questo non è il mio compito, né ne sarei all’altezza, avendo solo visitato, pur con l’occhio di un cultore della materia, alcuni dei musei più prestigiosi, tra cui vi suggerisco di non mancare quello di Taranto. Se i gioielli, come ben sappiamo, erano diffusissimi nel mondo antico, egizio, greco, etrusco, romano e quant’altro, non vi è tuttavia traccia in quelle epoche di una regolamentazione del mondo dei suoi artefici; per trovarne traccia bisogna trasferirsi agli albori del millennio trascorso, quando le Città si riappropriano di forme di società civile e di autogoverno. E’ l’Italia dei liberi Comuni.

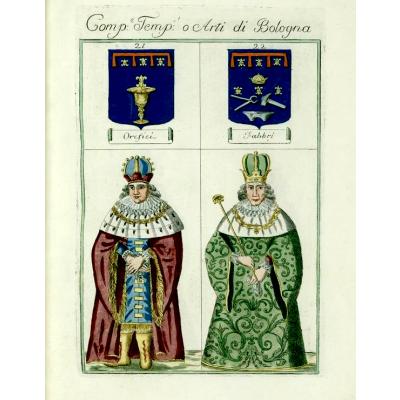

A Bologna le Corporazioni o Società delle Arti nascono intorno al 1200, così come in tutti i liberi comuni e città della penisola. Notari, Cambiatori, Beccari, Strazzaroli, Fabbri, Tessitori, Calzolari, Drappieri, Speziali, Pellizzari e così via sono alcuni tra i nomi delle Corporazioni più note, subito chiamate, tramite i loro rappresentanti, a dividere le responsabilità del governo cittadino. Per quanto riguarda gli orafi bolognesi (aurifices), prima di una autonomia vera e propria come Arte a sé, erano incorporati nella potente arte dei Fabbri, che comprendeva tutti gli artieri di metalli in genere. Per iscrizione all’Arte si intendeva un documento, denominato Matricola, autenticato da un notaio. A proposito dei Notai a Bologna ve ne era abbondanza, data le presenza dello Studio, e ogni corporazione doveva impiegarne uno. Nel 1256 gli orafi compaiono nella matricola dei Fabbri, ma le evidenti differenze derivanti dal trattare metalli particolari come l’oro e l’argento resero presto difficile la convivenza, che invece era più propensa a collegamenti con l’arte del Cambio (i nostri banchieri), per le affinità con la materia preziosa trattata.

Fu questo il motivo determinante di una ricerca di autonomia che essi raggiunsero, non senza fatica verso la fine di quel secolo quando si ebbe il distacco vero e proprio, con la promulgazione nel 1299 di uno Statuto totalmente autonomo e la creazione di una propria matricola, che nel 1298 annovera ben 242 iscritti, non pochi se si pensa alla dimensione della città. Un così cospicuo numero di orefici è certamente da attribuirsi alle fortune dello Studio, che poneva Bologna tra le prime città europee, frequentata da stranieri di ogni provenienza, per lo più molto facoltosi. Al suo sorgere la Società degli Orefici era governata da otto Ministrali, di cui uno nominato Massaro, oltre a un Nunzio o Donzello (poco più che un impiegato), e un Notaro. Le cariche sociali duravano sei mesi soltanto, per favorire un maggiore controllo e una totale responsabilizzazione di tutti i membri della Società, che al termine del mandato venivano severamente indagati sul loro operato. La brevità del mandato stesso è all’origine dei modesti emolumenti che i magistrati ricevevano: una libbra e mezzo di pepe e un’oncia di zafferano per il Massaro, una sola libbra di pepe e un’oncia di zafferano per ciascuno dei Ministrali, tre libbre di bolognini d’argento, mezza di pepe e un’oncia di zafferano per il Notaro: anche allora le libere professioni erano remunerative. Ogni maestro poteva avere presso di sé non più di quattro discepoli, la cui età al momento dell’ingresso in bottega non poteva superare i 14 anni. Ogni discepolo doveva al maestro due capponi e due focacce per ognuno dei 5 anni di apprendistato obbligatorio, durante i quali conviveva con la famiglia del maestro, che doveva con lui comportarsi come un padre, insegnandogli l’Arte, controllandolo anche fuori dal lavoro e mantenendolo in ogni sua necessità di vitto, alloggio e vestiario, con l’obbligo di iscriverlo alla Corporazione al termine dell’apprendistato. A sua volta il Maestro aveva obblighi nei confronti dell’Arte i cui contributi annuali erano piuttosto salati, proporzionati al numero di discepoli e lavoranti di bottega. Era con queste entrate e con le altre delle multe comminate ai Soci, tutt’altro che infrequenti, che l’Arte poteva permettersi di pagare i suoi funzionari, le cerimonie, la Casa dell’Arte stessa, nella quale si tenevano le frequenti adunanze assembleari. A proposito delle multe, la maggior parte erano dovute alla qualità della lega, fissata dallo Statuto stesso e non derogabile; altre multe erano previste per ingiurie agli ufficiali che le comminavano, cosa anche allora evidentemente consueta.

Una lettura accurata dello Statuto del 1299 mette in evidenza, oltre alle caratteristiche specifiche dell’arte, anche il contesto politico in cui si viveva a Bologna in quell’epoca: infatti se vi è una logica nella impossibilità di iscriversi alla Corporazione per infami e malfattori, desta invece una certa perplessità l’esclusione per statuto della possibilità di iscrivere “sia i nobili che i fumanti”, essendo questi ultimi gli abitanti del contado, che non avevano diritto di cittadinanza. Bologna stava infatti faticosamente riprendendosi dalle lotte tra i Geremei (guelfi) e i Lambertazzi (ghibellini) parte quest’ultima soccombente, alla quale notoriamente aderiva, oltre che la nobiltà, anche la gran parte degli abitanti delle campagne. Addirittura, in successive stesure dello statuto, probabilmente ispirate da Rolandino dè Passeggeri, notaio e giureconsulto insigne, si richiedeva a tutti gli iscritti alle Arti un giuramento di fedeltà alla parte geremea. Cioè la politica si inseriva nel Sindacato, nulla di nuovo sotto il sole. Bologna, città decisamente avversa all’Imperatore, di cui aveva imprigionato il figlio Enzo solo 50 anni prima, oltre che sullo Studio, basava le sue fortune sulle caratteristiche eminentemente mercantili, favorite dal più vicino potere papale che non da quello imperiale, lontano e vessatorio. Non a caso, anche se difficilmente potrò arrivare ad un collegamento, nel 1309, 1320, 1323, 1325 e 1326, tra i ministrali dell’arte compariva già un Coltelli, tale BOMBOLOGNO de’ COLTELLI, fu Martino, abitante in Parrocchia di S. Giuliano. Questa delle Parrocchie è un’altra questione che merita menzione; infatti le Arti potevano essere esercitate solo e soltanto in specifici luoghi ad esse deputate, e per quella degli Orefici erano ben delimitate le zone di competenza: essa poteva essere svolta, oltre che nella Ruga degli Orefici, anche nella vicina Via Spaderie: Solo in seguito la zona fu ampliata a comprendere anche le Calzolerie, Cimarie e Pellizzarie e bisogna arrivare al 1600 perché fosse consentito l’insediamento lungo il portico dei Banchi e il Mercato di Mezzo (l’attuale Via Rizzoli). Sono di questa epoca le stampe del Tamburini, in cui troviamo i “battiloro” situati sotto alla Torre Asinelli. Da un grammo d’oro un battiloro, solo con l’uso di un mazzuolo, non essendo ancora stato inventato il laminatoio, riusciva a ricavare una lastra di oltre 1 metro quadrato. E’ la foglia d’oro, quasi impalpabile, con la quale ad esempio si indorano le cornici.

Inevitabile che anche il luogo di residenza degli appartenenti ad una certa Corporazione dovesse essere nelle zone circonvicine ed è per questo che la maggior parte di essi abitava nella zona compresa attorno al quartiere di Porta Procula, come si desume dal libro Matricola, nel quale tutti gli orefici sono elencati con nome, cognome, paternità e parrocchia di residenza. Un esempio è l'antico negozio Coltelli posto in Via Spaderie, una laterale di Via Orefici, mentre l’abitazione di famiglia era in Via D’Azeglio, allora Via di Porta Procula. Ma a parte i rilievi di carattere personale, quello che desidero sottolineare è il fatto che insieme alle Società delle Arti, Bologna, in tempi di continue guerre con le città vicine, l’imperatore e quant’altro, si era data anche una organizzazione militare: parallelamente alle Società delle Arti erano sorte quelle delle Armi, Corporazioni cui erano obbligati ad iscriversi tutti i cittadini abili, suddivisi appunto per Parrocchie. Va da sé che spesso gli orefici, che abbiamo visto abitare in una zona ben precisa della città, condividessero l’appartenenza ad entrambe le corporazioni. Ogni società delle Armi aveva competenze a turno sulla difesa dei vari castelli che delimitavano il territorio di competenza e proprietà del Comune. Nel 1356 ad esempio toccò in sorte agli Orefici, insieme ai Conciatori di pelli, la custodia di Monteveglio. Compito dei magistrati era il controllo dell’Arte e dell’osservanza delle sue regole: essi a turno dovevano mensilmente visitare tutte le botteghe, controllare le bilance e confrontare i pesi con quelli depositati e conservati dal Massaro (cui in seguito per questo specifico incarico si affiancherà un Rettore). Sempre a cura del Massaro, Ministrali e Rettore sarà verificata la bontà dei lavori, che devono corrispondere a delle severe norme relative al titolo dell’oro e dell’argento. Mentre per l’oro il titolo ammesso fu sempre quello di 14 carati, cioè quello che oggi definiamo “oro basso”, ma che rimase in vigore fino a tutto l’8OO, per l’argento ci si basò sul titolo della moneta coniata dalla zecca di Bologna nel 1236, il cosiddetto “bolognino grosso”, che aveva un titolo di 833%°, e con quella oscillò per tutti i secoli successivi, sempre tuttavia compreso fra gli 8OO e i 903 millesimi. Ogni corporazione aveva una sua sede, o “casa”: ancora ben visibile e nota a tutti è il Palazzo degli Strazzaroli, in Piazza Ravegnana, o quello dei Notai. Purtroppo di quella degli orefici non si conosce l’ubicazione, ma doveva per forza essere nei pressi del luogo in cui si esercitava l’Arte stessa, probabilmente nella zona della attuale Piazza Maggiore, allora tutta edificata, ma spianata in seguito per dare spazio alla piazza stessa e poi alla basilica di S. Petronio.

Nella vita di tutte le Corporazioni la religione aveva grande importanza: essa era motivo di coesione tra i Soci, tanti che ogni Arte aveva un proprio luogo di culto, dove tutti gli iscritti dovevano radunarsi per la S. Messa almeno due volte al mese: multe severe erano comminate agli inadempienti ingiustificati. Tutti gli atti prevedevano, oltre che la presenza del Notaro, un giuramento che Soci e Magistrati dovevano fare sul Vangelo. La primitiva cappella degli orefici si trovava nella chiesa di S. Dalmasio, in contrada Cimarie all’angolo con quella degli Orefici, poi abbattuta, e dal 1600 nella Chiesa di S. Maria della Pietà, in Via S. Vitale, dove nell’ultima cappella a sinistra, edificata dalla Corporazione, è rappresentato in una tavola del Tiarini, S. Alò, già orefice del re di Francia intorno al sesto secolo. Al cadere del Governo comunale, con l’avvento autoritario del Signore prima e del Legato Pontificio poi, la Corporazione degli Orefici, così come tutte le altre, perse gran parte di quei diritti politici che aveva acquisito, tra cui quello di eleggere un membro degli Anziani, ma non ne risentì tuttavia più di tanto dal punto di vista economico, anzi raggiunse l’apice del suo splendore, se non della sua indipendenza, sotto la signoria bentivolesca. Grande impulso ebbe in quel periodo per merito di un maestro illuminato come Francesco Raibolini, detto il Francia, orefice e pittore insigne, dei cui manufatti ci rimangono purtroppo solo pochissime testimonianze, se non quella dei gioielli rappresentati nelle sue opere pittoriche, molti dei quali ripresi all’inizio del secolo scorso dal movimento culturale Aemilia Ars. Nato a Lavino nel 1450, il Francia ebbe a godere della protezione di Giovanni II Bentivoglio, da cui fu anche nominato Maestro di Zecca. Tra le poche opere di oreficeria che di lui ci restano molti sono i coni per monete. Splendide dovevano essere le argenterie da tavola realizzate per le nozze di Giovanni Bentivoglio con Ginevra Sforza, ma andarono tutte disperse nel famoso “guasto” del 1507. Noto ai più per la sua fama di pittore, tenne sempre moltissimo alla sua appartenenza all’Arte degli Orefici, tanto che in tutte le sue opere pittoriche si è sempre firmato Franciscus Francia, Aurifex, mentre “pictor” si definiva firmando gli argenti e i punzoni di zecca.

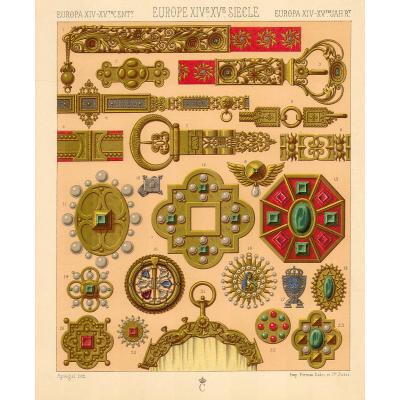

Quello della Zecca è un altro argomento che andrebbe approfondito: infatti fin dal 1336 a tutto il 1861, quando fu soppressa, la Zecca di Bologna ebbe sempre tra i suoi ufficiali, detti Assaggiatori, dei membri dell’Arte, soprattutto per la competenza specifica sul metallo prezioso; per lo stesso motivo era scelto tra gli orefici il Pubblico pesatore di monete, ufficio istituito dal legato pontificio nel 1567, a tutela degli interessi dei cittadini: era infatti d’uso comune, oltre alla falsificazione sempre esistita, sottrarre peso alle monete, “grattandole”, o come si diceva allora “tosandole”, tanto che quelle che non corrispondevano più a una certa tolleranza dovevano essere spezzate in due, e rimborsate del loro reale contenuto in metallo prezioso. L’istituzione del bollo obbligatorio, distintivo di ogni singola bottega, è la novità che distingue lo Statuto del 1649. Un’altra novità, dopo il punzone obbligatorio, fu l’obbligo di esporre all’esterno delle botteghe delle insegne chiare e leggibili, quasi a rappresentare una prima toponomastica figurata. Una splendida collezione di queste, quasi tutte ritirate dal quartiere degli orefici, andato distrutto all’inizio del secolo scorso per l’allargamento di Via Rizzoli con la definitiva scomparsa di tutte le strade ad essa interne, è conservata presso le collezioni della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. I sei diversi successivi Statuti giunti fino a noi e conservati nell’Archivio di Stato costituiscono un corpo di regole e ordinamenti, continuamente emendati, aggiornati e resi idonei al progredire della società e sono un chiarissimo esempio di come a Bologna la gloria dello studio si riflettesse anche su delle organizzazioni sociali ed economiche del tutto all’avanguardia. Ciò che invece non è desumibile dagli Statuti è in che maniera a Bologna si lavorasse. Fino a tutto il quattrocento l’attività era per lo più dedicata ad apparati da chiesa: turiboli, ostensori, patene e calici. Di queste opere, proprio perché dedicate alle chiese o comunque a funzioni pubbliche restano tracce evidenti: il tesoro di S. Pietro, recentemente andato in mostra, ne è un chiaro esempio, anche se ad esso appartengono ben poche opere di origine bolognese. Bolognese verace è invece Jacopo Rossetto, autore dei due reliquiari di S. Petronio e di S. Domenico; fiammingo, ma iscritto alla matricola bolognese è Giovanni Jacobs. Famoso per un di lui ritratto ad opera di Guido Reni, fu tra l’altro autore di un frontale e della corona che cinge il capo della Madonna di S. Luca. Al suo testamento si deve il lascito costitutivo del Collegio dei Fiamminghi. Una vera e propria dinastia, operante a Bologna di padre in figlio nell’arco di tre secoli, fu quella dei Gambari: sono tredici gli iscritti alla matricola con questo cognome tra il 1450 e la fine del ‘700; ad uno di loro, Bonaventura, si deve il rifacimento della corona prima citata della Madonna di S. Luca, verso la metà del settecento, mentre due secoli prima fu Battista Gambari ad eseguire la grande croce di S. Petronio in argento dorato. Si tratta sempre di lavori in cui la parola Arte va letta con la A maiuscola: risulta infatti evidente ai più come tali lavori non sarebbero stati possibili senza conoscenze ben precise di tutte le arti figurative, disegno, scultura e anche architettura.

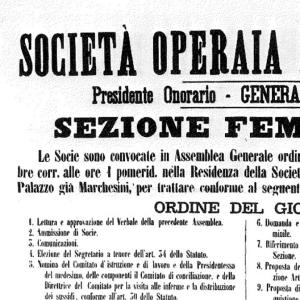

Per quanto riguarda invece il gioiello vero e proprio, come lo si intende oggi, le testimonianze sono pochissime se non inesistenti: per lo più ci si deve rifare ad opere pittoriche in cui i gioielli sono stati rappresentati secondo il gusto e la moda dell’epoca. L’esempio più eclatante è il ritratto commissionato a Lavinia Fontana dalla famiglia Gozzadini: il padre Ulisse vi è raffigurato al centro, affiancato dalle due figlie con i rispettivi mariti. Conservato in Pinacoteca, è stupefacente la precisione con cui sono raffigurati una collana di 55 perle, una cintura d’oro, anelli con diamanti e rubini, bracciali d’oro, orecchini ed uno zibellino. A proposito di quest’ultimo, oltre che segno di grande prestigio sia per la rarità dell’animale che per le finiture in oro con cui si acconciavano le sciarpe con esso realizzate, pare avesse anche una funzione utile: infatti permetteva di attirare nel suo foltissimo pelo pulci e pidocchi che altrimenti avrebbero infastidito il proprietario. Che tuttavia di gioielli se ne facessero, e tanti, lo testimonia la continuativa promulgazione, da parte del Cardinal Legato del “BANDO SULLA POMPA”, che non era uno strumento idraulico, bensì la foggia di vestirsi, adornarsi, imbellettarsi di uomini e donne, soprattutto di rango elevato. Scopo di questo bando era evitare sfarzi e ostentazioni eccessive, che potevano esser causa di malcontento popolare; esso comprendeva norme e limitazioni sull’uso di sete e broccati per gli indumenti, gioielli, corone bracciali anelli e cinture d’oro, che non potevano essere ostentati nella pubblica via, financo al numero di cavalli consentiti alle carrozze. Evidentemente però senza grande risultato, visto che ogni anno doveva essere reiterato. Uno dei motivi più logici per cui purtroppo il gioiello antico fatica a giungere fino a noi è certamente il suo valore venale: spesso infatti, in tempi di bassissimo costo di mano d’opera, si preferiva recuperare il valore del metallo per impiegarlo in diversa maniera, sia per i capricci della moda, che sono sempre esistiti, sia per capitalizzare in momenti di recessioni e difficoltà finanziarie. Anche qui poco o nulla cambia sotto il sole, visto che oggi è buona norma recuperare pietre e metallo prezioso per dare nuova forma, più attuale, a gioielli di nonne e prozie. Nel 1797, con la costituzione del Regno d’Italia, Napoleone abolì tutte le Arti e Corporazioni, e fino al successivo 1834 nessun documento esiste a comprovare l’attività degli orefici bolognesi. Fu solo in quell’anno infatti che nacque, erede dell’antica Corporazione, l’Unione Ausiliaria del Ceto Orefici e Gioiellieri, poi tramutata in Società di Mutuo Soccorso Orefici. Gli scopi erano tuttavia diversi, proiettati ora ad una sorta di mutua previdenza, senza più incombenze legali di bolli, saggi e quant’altro, incombenze oramai delegate ad Uffici metrici organizzati su base provinciale e statale. Tale Società, che ha avuto una intensa e documentata attività per oltre 130 anni, è stata definitivamente sciolta nel 1985, ed il ricavo devoluto dal suo ultimo Presidente, Galileo Coltelli, a Padre Marella.

Gian Luigi Coltelli