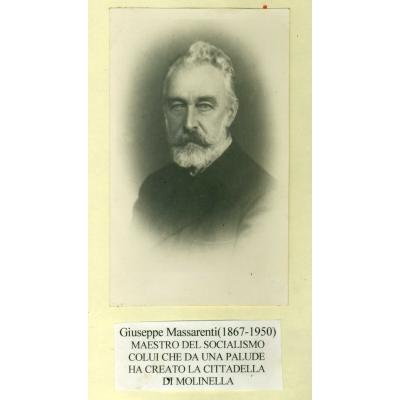

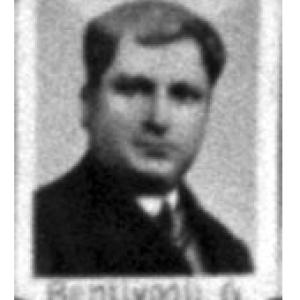

Scheda

Giuseppe Massarenti, «Bepo», da Petronio e Celestina Andrini; nato l’8 aprile 1867 a Molinella. Nel 1943 residente a Roma. Dopo aver frequentato l'Istituto tecnico a Bologna e dopo aver scelto di diplomarsi in ragioneria, iniziò ad interessarsi della causa dei lavoratori agricoli e solo più tardi, nel 1893, si laureò in Farmacologia.

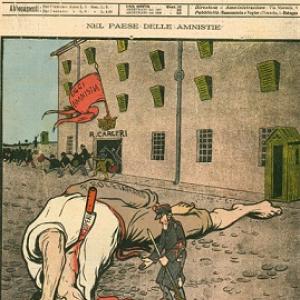

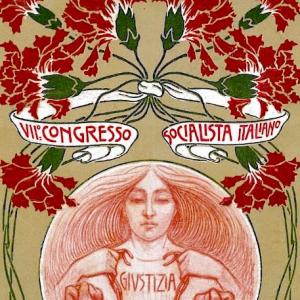

Mentre gli scioperi agrari si susseguivano nel Molinellese (nel 1886, 1887, 1890, 1891) e nelle plaghe limitrofe, s'impegnò direttamente nella battaglia per la redenzione sociale. In rappresentanza della Lega democratica di Molinella, partecipò a Genova al «Congresso delle forze operaie e socialiste», che si aprì il 14 agosto 1892 e, il giorno dopo, fu alla Sala dei Carabinieri Italiani, dove venne fondato il Partito dei Lavoratori Italiani. Al ritorno, organizzò la sezione socialista molinellese che contò, nei primi tempi, 10 iscritti in tutto e, poi, promosse il sorgere della prima Lega di resistenza. La prima piattaforma dell'azione fu stabilita a Molinella il 28 febbraio 1893 in un convegno al quale parteciparono i rappresentanti di oltre 3.000 braccianti. Tre le rivendicazioni principali: giornata di otto ore; salario differenziato per singoli lavori e per sesso; scelta dei lavoratori da parte delle organizzazioni e non dei padroni. Dopo uno sciopero durato 60 giorni, nel 1897, i lavoratori di Molinella, infransero «per primi - come scrisse Massarenti stesso nel numero unico LA Repubblica degli accattoni nel 1917 - le vecchie consuetudini affermando nel fatto concreto della tariffa e degli orari prestabiliti, il diritto di organizzazione e di resistenza proletaria, il diritto di vendere la propria mercé-lavoro alle migliori condizioni possibili, il diritto di evitare la concorrenza fra i lavoratori, il diritto di trasformare in cittadini liberi, onesti e laboriosi i vecchi servi della gleba». Col concorso di altri otto soci e con un capitale totale di 80 lire, promosse, inoltre, la prima Cooperativa di consumo locale. Nel 1901 fu costretto a riparare in Svizzera, per sfuggire alla esecuzione di una condanna inflittagli in un processo per diffamazione verso l'ex socialista Giuseppe Barbanti Brodano. Il 31 dicembre 1905, dopo aver ottenuto il condono della pena, rimpatriò da Lugano. Il 6 novembre 1906, venne eletto sindaco di Molinella. All'amministrazione comunale (che era già stata socialista fin dal 1900) impresse ancora più che nel passato il carattere di strumento impegnato a fianco delle lotte dei lavoratori ed a dare soluzione ai problemi sociali più acuti, attuando misure innovative nell'assistenza sanitaria ed ospedalieta ai poveri ed agli indigenti, eseguendo opere scolastiche, decidendo sgravi fiscali. Mentre fu sindaco restò ugualmente il capo riconosciuto delle leghe (che condussero intense lotte, ininterrottamente) e della cooperativa di consumo. Nel 1908, fu eletto anche consigliere dell'Amministrazione provinciale, dove, dai banchi della minoranza sollevò più volte questioni attinenti a Molinella. Nel 1910, assunse la direzione della Cooperativa agricola di Molinella (che, sorta nell'aprile 1905, con un finanziamento dell'Istituto di credito per le Cooperative per la conduzione di 2.000 ettari di terra, era sull'orlo del fallimento) e la condusse verso la prosperità, assecondato da uno sforzo consapevole ed unitario di tutti i lavoratori. Dal novembre 1911 (dopo le prime agitazioni provinciali dei mezzadri del 1908), iniziò a Molinella, una vertenza attinente alla «giusta causa» nelle disdette, in difesa del capolega Germano Pondrelli*, il quale venne cacciato a forza, con la truppa, dal suo fondo. Dal suo posto di sindaco, animò l'azione di resistenza che si protrasse per molto mesi e intervenendo presso il capo del governo, Giovanni Giolitti, condusse alla vittoria i mezzadri che piegarono l'agrario Zerbini. Nel 1914 tutti i mezzadri molinellesi scesero in lotta per la conquista di un nuovo capitolato colonico, adottando nuove tattiche e forme di pressione che giunsero alla mancata esecuzione dei lavori stagioniali e all'abbandono dei prodotti padronali nei campi. Quando l'agitazione toccò l'acme, gli agrari organizzarono l'arrivo di crumiri che alla stazione di Guarda, trovarono i leghisti a difesa della loro lotta: scoppiò, allora, un conflitto che si concluse tragicamente, con cinque morti e sette feriti fra gli assoldati dei padroni. Dopo l'eccidio, centinaia di lavoratori furono arrestati e condannati complessivamente per 1000 anni. Sciolta l'Amministrazione comunale, sindaco e consiglieri furono costretti a riparare nella Repubblica di S. Marino. Dall'esilio combattè contro i suoi avversari, attraverso numerosi scritti in difesa della causa dei lavoratori e del suo operato. Dopo la guerra, fra il 19 maggio e il 10 giugno 19, si svolse al Tribunale di Bologna un processo nei suoi confronti, voluto dai commissari prefettizi al Comune e dagli agrari. I capi d'accusa mossigli costituirono la somma di tutti gli addebiti reali o presunti, alla sua attività dagli inizi del secolo fino ai tragici fatti dell'ottobre 1914. Nel corso del dibattimento, le accuse si dissolsero, da accusato divenne accusatore e il processo si concluse con l'assoluzione e, trionfante, tornò a Molinella. Guidò le lotte agrarie molinellesi del 1919, perché fossero risarciti i danni provocati ai lavoratori della repressione seguita ai fatti di Guarda e poi ispirò, attraverso suoi seguaci, la lotta agraria che si sviluppò nel Bolognese da parte di tutte le categorie contadine, fra il marzo e il 25 ottobre 1920, a conclusione della quale fu conseguita la storica conquista di un nuovo capitolato colonico, con riparti a favore dei mezzadri, superiori al 60%. Il 29 novembre 1920, fu di nuovo eletto sindaco. Negli stessi giorni si scatenò l'assalto squadristico, che dilagò ovunque nella pianura padana.

A Molinella gli attacchi si intensificarono particolarmente nella primavera del 1921. I molinellesi, guidati dal loro sindaco e dai dirigenti socialisti, resistettero difendendosi coraggiosamente ma, purtroppo, assumendo una posizione passiva e rinserrandosi in un grave isolamento comunale. Nel giugno 1921, sfuggito al tentativo fascista di assassinarlo, si rifugiò a Roma dove visse, proscritto dal fascismo bolognese, presso l'albergo Genio. Dopo il novembre 1926, varate dal fascismo le leggi eccezionali, venne arrestato e condannato a 5 anni di confino: fu relegato all'isola di Lampedusa (AG). Poiché fu ripetutamente oltraggiato dai fascisti, l'1 marzo 1927, i confinati politici protestarono energicamente a sua difesa: ne nacque un conflitto, nel corso del quale i militi spararono ferendo venti antifascisti. Successivamente venne relegato nell'isola di Ustica (PA). Qui, insieme ad altri 56 compagni, fu arrestato nell'ottobre 1927 per l'attività svolta. Prosciolto per non luogo a procedere, con sentenza istruttoria del 19 novembre 1928, insieme a tutto il gruppo, dopo 10 mesi di carcere, fu rinviato ad Ustica. Ammalatosi, venne trasportato al Policlinico di Roma, dove restò per quattro mesi e successivamente confinato ad Agropoli (SA). Nel novembre 1931, al termine del periodo di confino, intendeva ritornare a Molinella, ma a Roma fu fermato dalla Pubblica sicurezza la quale gli comunicò che era indesiderato a Bologna e nella provincia. Colto da emottisi, venne ospitato all'albergo Nuova Roma. Dopo un mese di malattia, solo, senza alcun cespite di guadagno, restò nello stesso albergo fin quando, dopo tre anni, nell'assoluta impossibilità di pagare, venne cacciato sulla strada. Lo soccorse Bice Speranza, a costo di grandi sacrifici. Il 3 settembre 1927, settantenne, venne ricoverato al Policlinico e poi alla Clinica Universitaria per la malattie nervose e mentali. Dopo dodici giorni, fu trasferito nel manicomio di S. Maria della Pietà in Roma, accusato dai fascisti di essere folle; nonostante non fosse malato di mente, vi restò rinchiuso per sette anni. Venne infatti dimesso dal manicomio, sei mesi dopo la liberazione di Roma, il 19 dicembre 1944, quando fu ricoverato in un reparto clinico dell'INAIL. Durante la lotta di Liberazione nel Bolognese, dove la sua fama di pioniere socialista e di perseguitato dal fascismo era più nota, su "L'Avanti!", edito clandestinamente a Bologna, il 30 giugno 1944, apparve un articolo dal titolo Dov'è Massarenti? La nota, infatti, rievocava la sua figura, reclamava la sua liberazione del manicomio e vaticinava che il Vecchio - com'era chiamato -, il quale aveva avviate le genti dei campi e della risaia «a visioni di umanità e di bellezza, insegnando la virtù del lavoro e la fede del sacrificio [...]» sarebbe ritornato. L'1 marzo 1945, il CUMER, chiese alla Missione «Ermete» la trasmissione del seguente messaggio nell'Italia liberata: «Compagno Togliatti, Presidenza Consiglio Ministri, Roma. Lavoratori et lavoratrici desiderano avere notizie compagno Giuseppe Massarenti internato nove anni or sono per personale disposizione Mussolini nel manicomio S. Maria della Pietà in Roma. Lavoratori tutti pregano compagni interessarsi sua sorte fornendogli largamente mezzi finanziari assistenza morale. Lavoratori stessi si impegnano rimborsare le somme che necessitano per assicuragli vita decorosa. Assicuratelo che proletariato molinellese senza distinzione politica ha continuato et continuerà combattere compatto l'odiato nemico et che lo si attende appena liberazione sarà avvenuta. Benti». Dal canto suo Massarenti, dopo il manicomio, chiese con insistenza il ripristino dela sua integrità civile, ma la riparazione non venne. Il suo nome è stato dato ad una strada di Bologna. A Molinella il suo nome è stato dato a una piazza, al centro della quale sorge il suo monumento.[AR]