Schede

Come Maramaldo, il conflitto del 1914-18 uccise una cosa morta: il carnevale. Già il secolo scorso, tirando le cuoia, aveva lasciati boccheggianti alcuni figli prediletti: il circo, l’opera buffa e lo stesso carnevale, i cui fasti in Italia erano stati per vari secoli particolarmente gloriosi. Bologna, pur senza poter rivaleggiare con i celebri corsi mascherati di Venezia, Milano, Roma, fece cose egregie anche in questo campo. All’organizzazione delle iniziative carnevalesche la Società Balanzone, che si occupava con zelo di queste cose, ci si metteva di buzzo buono e per tempo.

Dopo l’Epifania i negozi allestivano, tra pile di stelle filanti e sacchetti di coriandoli, mostre di maschere che, da una assurda e grottesca interpretazione della umana fisonomia passavano alla graziosa mezza mascherina di seta nera. Altri negozi, aperti per l’occasione noleggiavano costumi carnevaleschi, mentre, con grande sciupio di fosforo, pittori e scenografi affaticavano il cervello per accontentare gli ordinatori di carri e di veglioni. Il desiderio di darsi alla pazza gioia almeno nel periodo del carnevale, invadeva l’intera cittadinanza: questa frenesia snidava i bolognesi dalle rispettive abitazioni, li gettava e pigiava lungo il percorso, dove avrebbe avuto luogo la sfilata dei carri allegorici, dei cortei, e delle spaluzzàa ed gess. Una delle attrattive più gustate dal popolo erano appunto queste tenzoni a base di palate di gesso che alcuni energumeni, accampati su di un carro parapettato, coperti da un camice bianco ed il viso protetto da una maschera in retina di ferro, si scambiavano entusiasticamente con altrettanti energumeni dalle medesime intenzioni e nelle medesime condizioni, ma posti su palchi improvvisati a ridosso dei portici o dei casamenti. “Dai dal gess!” era il grido di battaglia; un uragano di palate di gesso travolgeva ogni cosa e i gladiatori in camice bianco trovavano pace solo quando una delle due parti era seppellita dalla maggior vigoria avversaria. Verso la fine del secolo scorso la premiazione dei carri allegorici avveniva in piazza Santa Tecla, nei pressi di S. Giovanni in Monte. Il giurì attendeva ieratico lo svolgersi del corteo. Su quel palco troneggiavano illustri esemplari del gran mondo felsineo: i conti Sampieri, Aria, Salina, Talon; i marchesi Albergati, Marescotti e molti altri. Tentativi di far rinascere i corsi mascherati si ebbero quindici o venti anni or sono nei viali dei giardini Margherita, ma con successi alquanto anemici.

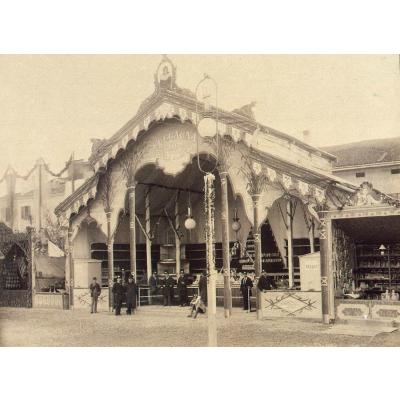

Scomparsi i corsi mascherati la baraonda del carnevale agonizzò ancora un poco attraverso turbe di mascherotti, i così detti sabbion, figure carnevalesche rappresentanti la caricatura del colono bolognese. Non occorrevano grandi sforzi per trasformarsi in sabbion: una saccona da contadino un cappellaccio, un paniere con cipolle ed una maschera esprimente una grottesca dabbenaggine, che ne celava a volte una altrettanto reale. In qualche caso invece l’interprete del sabbion, non mancando di arguzia, raccoglieva intorno a sé gruppi di ascoltatori; dopo avere esaurite le facezie, il falso colono fendeva la folla con il grido caratteristico di “parmass, parmass” (permesso, permesso). Il sabbion era il figlio dell’ottocentesco villan, una specie di Narciso dal cappello di feltro a nastri, gabbana alla goldoniana, braghe corte, calze bianche, con maschera anch’essa esprimente stupidità a tutta prova ed una fioritura di bruguel su di un naso volto all’alto. Il villan si traeva seco una beccaccia morta e un granadal da fareina, che poggiava barbaramente sui connotati delle sue conoscenze, limitandosi con gli estranei ad avvicinare alla loro faccia la pizzachera dicendo in contadinesco: “Clumper a j ho que l’usel”. Per tornare ai nostri sabbion, alcuni di costoro, con interpretazione indelicata del proverbio: “carnevale ogni scherzo vale”, si permettevano assaggi maneschi sul migliore materiale femminile raccolto tra la folla. Le belle offese o i paladini di esse rispondevano con schiaffoni. Alcuni invece, montanti un somaro di cartone e di straccio, saltavano tra il pubblico menando un gran ruzzo e generando scompiglio. I più galanti, fra tanta stracceria, avvicinavano invece le belle travestite con un “ti conosco mascherina” che sollevava dinieghi, risate e fughe. Però l’ultimo grande veglione in costume chi si offre ai nostri ricordi è quello che ebbe luogo nel 1920 al Comunale: il Veglione degli Artisti. Usufruendo dell’estro dei giovani pittori del tempo ed in particolare modo del notissimo caricaturista e pittore Alcide Gubellini (che poi doveva fare fortuna in Argentina) nonché di Libero Zanardi questa festa, che veniva per prima dopo gli anni angosciosi della guerra, ebbe un clamoroso successo. Altra grande attrattiva popolare carnevalesca fu il Festival, che Antonio Fiacchi creò nel 1888 con il Castello dell’Ongia d’Tocch; nel 1908 si ebbe una ripresa di questa manifestazione che si protrasse gioiosamente per alcuni anni. Attraverso l’apertura situata su di un frontespizio dipinto, diremo così in istile avanguardista, si era introdotti in un immenso baraccone, attorno alle cui pareti alloggiavano posti di rifornimento vettovaglie, caffè, lotterie, giuochi di picco e depositi di stelle filanti e coriandoli. Un palcoscenico ospitava lottatori e dicitori di zirudelle indaffarati a cavarsela alla meglio. Ma il clou del Festival era il suo ballo indiavolato, sbracato. Che al suono di un orchestra in stile analogo mobilizzava in quei giorni tutti i più intrepidi rioni popolari.

I corsi mascherati indugiano ancora in provincia: S. Giovanni in Persiceto, il paese di Bertoldo tiene ancora duro, mentre S. Giorgio di Piano capitolò alcuni anni or sono. In Bologna veglioni senza maschera e costumi, fingono di ricordare ancora il carnevale. Si direbbe che questa tradizione festosa, fra le più popolari, fosse universalmente goduta: vi erano invece “vuoti d’aria” anche in queste allegrie. Al conte Salina, che interpellava un contadino sul perché della sua assenza da un veglione che aveva raccolto la maggioranza del contado, costui rispose accusando la miseria che il gran numero di figli rendeva più grave. - Lasciate stare la sposa – disse il conte. Cosa vuole, sgner padròn, - obbiettò il contadino – quella è il mio carnevale…!

Alessandro Cervellati

Da 'Il Carnevale è ormai solo un ricordo'. Trascrizione a cura di Lorena Barchetti, 2020.