Note sintetiche

Scheda

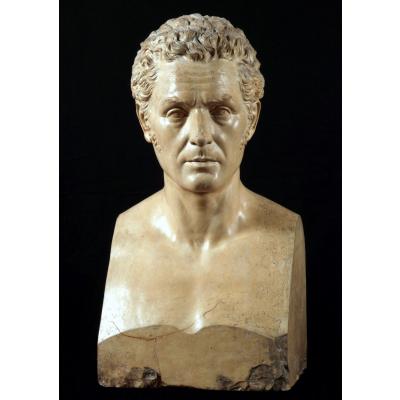

Giacomo De Maria si forma a Bologna, presso l’Accademia Clementina, dove segue le lezioni di Domenico Piò, uno scultore ancora di gusto barocco, figlio del più celebre Angelo Gabriello. Il suo talento naturale lo fa immediatamente distinguere tra gli altri studenti, portandolo a conquistare in breve tempo numerosi premi per la frequenza e la qualità esecutiva. Nel 1787 De Maria si trasferisce a Roma per un breve soggiorno di studio che gli permetterà di prendere diretta visione delle opere conservate nella più importanti raccolte gentilizie di antichità e di visitare i siti archeologici. In questo periodo ha modo di conoscere Antonio Canova che emergeva già nell’ambiente romano come uno degli scultori più dotati. Nel 1788 vince un premio presso l’Accademia di San Luca. La frequentazione dell’ambiente romano ebbe anche il merito di introdurre De Maria nei segreti della scultura in marmo, un materiale poco usato a Bologna e la cui lavorazione era comunque limitata a piccoli blocchi, di più facile trasporto.

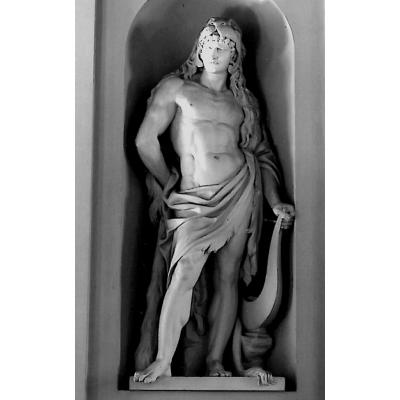

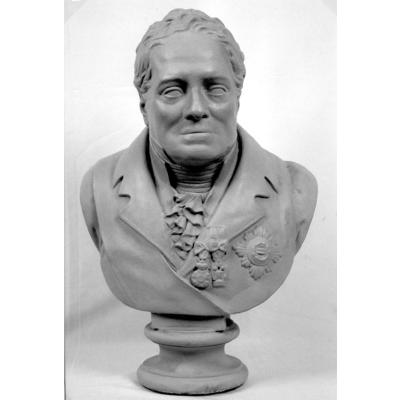

Richiamato a Bologna per l’aggregazione all’Accademia Clementina lo scultore ritorna da Roma preceduto da un’aura di celebrità che lo definisce immediatamente come allievo di Canova. Già nel 1789, sulla scia di questa fama, vince l’ambito premio curlandese con il rilievo in marmo Il Genio incorona le Arti. La fine del Settecento lo vede impegnato in diversi cantieri dove si esprime in un linguaggio misto di novità neoclassiche e persistenze barocche (rilievi per il palazzo Pietramellara, Sacra Famiglia per il portico di Palazzo Tanara, decorazioni in parte perdute per la villa Zambeccari al Martignone). Il passaggio più deciso al neoclassicismo si avrà nell’impegnativa impresa di palazzo Hercolani, dove a De Maria sono affidate le decorazioni plastiche dell’imponente scalone e delle nicchie degli atri, oltre a quelle perdute per il giardino all’inglese. Nel 1804 viene nominato professore di scultura della Accademia di Belle Arti che con l’avvento di Napoleone aveva sostituito la Clementina, posizione che terrà fino al 1831, formando varie generazioni di artisti. L’età napoleonica vede De Maria particolarmente attivo, a Bologna e altrove. Partecipa alla ristrutturazione del palazzo comunale eseguendo due delle cinque statue allegoriche nelle nicchie della Galeria Vidoniana e due bassorilievi con episodi di storia romana (1797-8), realizza la statua in marmo rosso di Verona raffigurante Napoleone per la piazza Ariostea a Ferrara (1810), il S. Mattia per il duomo di Milano (1811) e il gruppo marmoreo della Morte di Virginia, oggi al Museo di Liverpool. Tra il 1811 e il 1816 fa parte del gruppo di artisti impegnati nella costruzione della villa di Antonio Aldini sul colle dell’Osservanza per cui idea il frontone con il tema dell’Olimpo, poi ripreso con il motivo di Apollo e le muse per il teatro municipale di Ancona.

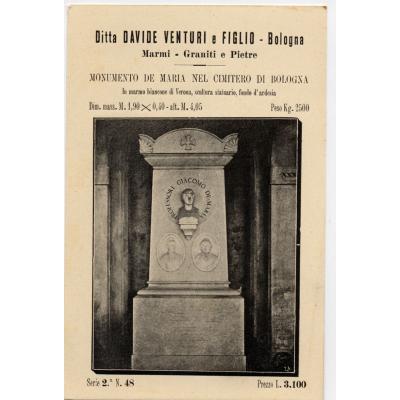

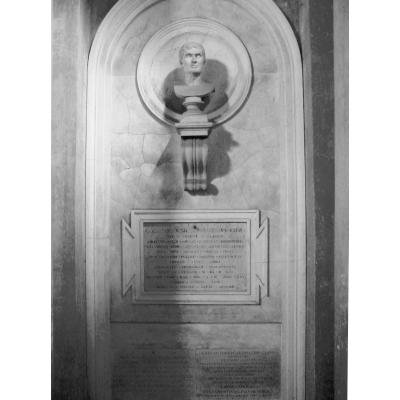

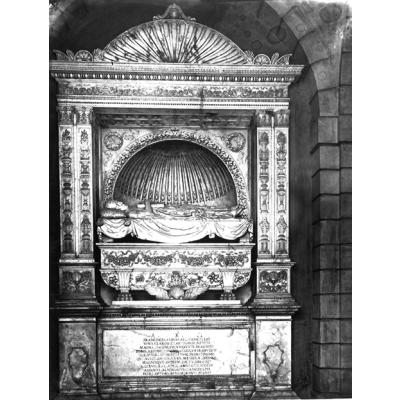

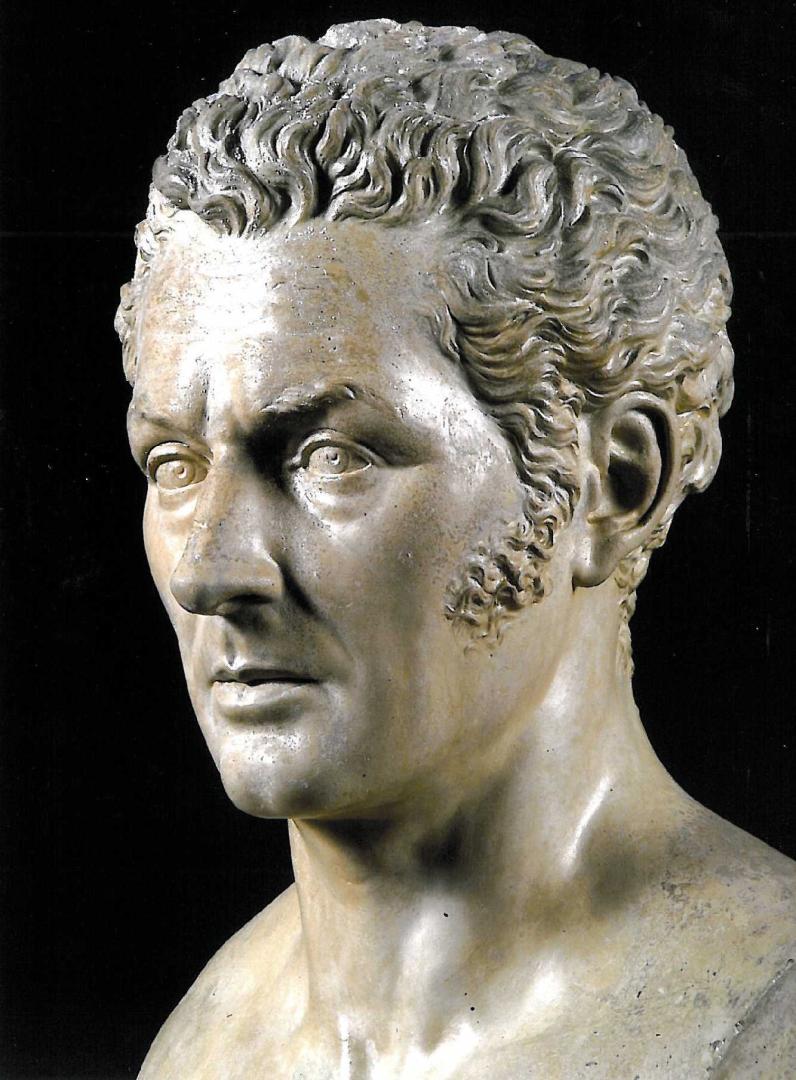

Dal 1804 è anche attivo presso il cimitero comunale della Certosa dove realizza numerose tombe di diverso materiale e fomato. La più significativa è quella Caprara, scolpita in marmo, rara eccezione nel panorama bolognese di questi anni in cui prevalgono i materiali plasmabili, come lo stucco e la terracotta. Qui si esibisce nel virtuosistico panneggio che vela l’Eternità seduta, ripresa da altri scultori in monumenti successivi, spia evidente di una precisa richiesta della committenza. Nella maggior parte dei monumenti la sua opera traduce idee di architetti come Gasparini (monumenti Donati, Ranuzzi), Filippo Antolini (monumento Beccadelli Grimaldi, Massei Tinti, Cavazzoni Zanotti), Martinetti (monumento a Brigitta Bavosi), Calegari (monumento a Gaetano Gandolfi) o Nadi (monumento Vogli), o di appassionati di belle arti come Bolognini Amorini (Monumento Fieschi Doria). Significativa è l’attività di restaturo e integrazione di monumenti antichi come quelli di Piriteo Malvezzi Lupari, Francesco Zambeccari e Francesco Albergati Capacelli in collaborazione con Angelo Venturoli. La sua esperienza di “scultore della memoria” lo porterà a realizzare tombe anche per la Certosa di Ferrara e per il Tempio Maletestiano di Rimini, oltre che monumenti commemorativi all’interno di Palazzo Poggi, a Bologna, o dell’Accademia di Belle Arti di Bologna per cui esegue, subentrando a Giacomo Rossi, il monumento al duca di Curlandia, su disegno di Angelo Venturoli. A lui si devono molti dei numerosi busti in marmo di bolognesi illustri per il pantheon della Certosa. Muore a Bologna nel 1838 ed è sepolto alla Certosa, nel Chiostro Maggiore.

Nel 2020 il Museo del Risorgimento ha pubblicato la monografia dello scultore (edizioni Pàtron Bologna) a cura di chi scrive.

Antonella Mampieri

ultimo aggiornamento ottobre 2021