Schede

Nella tornata dell’11 novembre 1862 la Sessione Ordinaria del Consiglio Comunale di Bologna deliberava l’erezione del Monumento al Prefetto Magenta, che sarebbe stato collocato in un’arcata del Chiostro III della Certosa, quello detto della Cappella. Il Municipio si accordava con la Famiglia Bandiera, che deteneva la proprietà dell’arcata n° 59, per acquistarla a £. 1000.

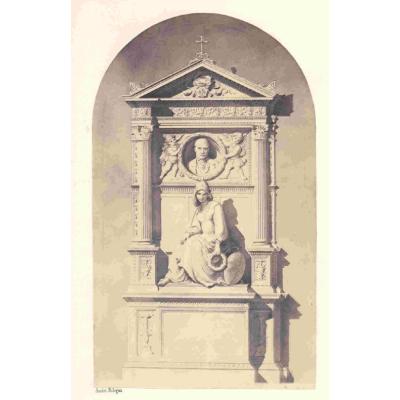

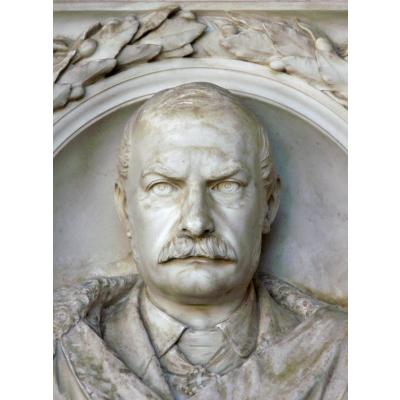

Il noto architetto Antonio Cipolla (1820 - 1874), già attivo da alcuni anni a Bologna, fu incaricato di disegnare l’opera e il 5 febbraio 1863 la fotografia del disegno del monumento fu presentata alla Regia Accademia Centrale delle Belle Arti dell’Emilia, richiedendone l’approvazione. In data 7 febbraio la Commissione Accademica così si esprimeva: “(…)Essi pertanto, esaminato il disegno e presa cognizione della citata accompagnatoria, si troverebbero per le lodi già in essa espressa all’autore e al disegno, dispensati dal pronunciare un libero giudizio; nulla meno per rispondere all’invito si limitano a dichiarare che il difetto principale del monumento è quello di non avere l’impronta di carattere sepolcrale, ma piuttosto quello di un altare. (…)”. Il Cipolla infatti aveva immaginato un’edicola rettangolare, retta da lesene scanalate corinto-bramantesche che sostenevano la trabeazione con timpano a spioventi, al cui centro, aveva inserito lo stemma dei Magenta, mentre, alla sommità, aveva posto una croce. Nella parte sottostante aveva collocato l’incisivo ritratto ad altorilievo del Prefetto, incorniciato da una corona civica di quercia e retto da due mesti putti, proposto nell’impaginazione a medaglione con evidente richiamo ai modelli fotografici.

Tre semplici riquadrature, sotto l’altorilievo, facevano da sfondo alla statua realizzata da Giovan Battista Lombardi (1822 - 1880), raffigurante Felsina desolata in atto di deporre una corona, posta in posizione seduta su uno stilobate aggettante che faceva da base al monumento. L’architetto Cipolla, professore all’Accademia di San Luca negli anni in cui Lombardi frequentava i corsi, affidava l’esecuzione della parte scultorea all’artista bresciano, mentre per la parte architettonica sceglieva lo scultore di ornamenti Palombini. In una lettera del 31 gennaio 1863, ( si veda allegato) indirizzata al Presidente dell’Ateneo di Brescia, Lombardi scriveva che stava eseguendo il modello dell’opera e che aveva chiesto a Pietro Tenerani di recarsi nel suo studio per avere la sua autorevole opinione. (Il gesso del capo della statua è oggi ancora conservato presso gli eredi dell’artista, a Rezzato (Bs)). Pochi mesi dopo Giovanni Duprè nei suoi appunti di viaggio riportava che durante la visita, del 27 aprile 1863 allo studio romano di Lombardi, ebbe modo di vedere una Malinconia, che forse per le caratteristiche iconografiche e per la concordanza cronologica si potrebbe identificare con questa statua. Il Monumento Magenta fu completato in tempi veloci, meno di un anno, e fu inaugurato con una cerimonia pubblica la mattina del 16 agosto 1863 alla presenza delle massime autorità Civili, Militari e Giudiziarie della Provincia e del Comunali, dei Corpi Accademici e Scientifici ed anche di molti cittadini. Il sindaco conte Carlo Pepoli pronunciava un lungo e sentito discorso, successivamente pubblicato sui quotidiani dell’epoca. Facevano seguito le parole di ringraziamento lette dal dott. Domenico Magri, a nome della famiglia Magenta. La statua, come già detto in precedenza, raffigura la città di Bologna, Felsina, trasferita nel marmo con un elmo dal cimiero piumato sul capo, stretta in una mezza corazza squamata con spallacci, ed avvolta in una lunga gonna riccamente drappeggiata, che lascia intravedere unicamente i piedi incrociati. Nella mano la statua tiene una corona di fiori dai petali sgualciti, purtroppo mutila nella parte inferiore, appoggiata su uno scudo ovale quadripartito, su cui echeggia la parola “ LIBERTAS “ ripetuta due volte, con chiaro riferimento alla carriera politica di Pietro Magenta, vissuta all’insegna del bene pubblico.

Il tono solenne e celebrativo della composizione reso tale dall’impostazione e dalla figura allegorica, che richiama l’interpretazione data al soggetto classico della Minerva, appare come attenuato e riscaldato dall’espressione di umana malinconia che pervade il viso della statua con chiari riferimenti all’intima atmosfera dei Monumenti Lombardi - Rezzato (Bs), cimitero - e Pitozzi-Baggi – Brescia, cimitero Vantiniano - scolpiti da Lombardi in precedenza. Il richiamo a queste due opere è insistito anche nell’impostazione della figura, tanto che appare tutt’altro che improbabile che Lombardi, su incarico di Cipolla, abbia inventato e disegnato personalmente la statua, a differenza di quanto molte fonti documentarie sostengono, attribuendo l’ideazione dell’opera interamente al noto architetto. Nel Monumento a Pietro Magenta si mette in chiara evidenza l’eclettismo stilistico, che connota tutta l’opera scultorea di Lombardi, che dal fatto tecnico si trasferisce anche allo schema rappresentativo. Una sorta di compromesso tra accademia e naturalismo, che geneticamente appare parte integrante del lessico dello scultore che, oltre vivere in un periodo artistico posto al crocevia di antitetiche istanze comunicative, in lui sono fortemente radicati l’esuberanza dell’ornatista, appresa da Lorenzo Vela, e il rigore delle purismo figurativo di Pietro Tenerani.

Adriana Conconi Fedrigolli